Par Brugerolles Julien, le 30 June 2018

Les politiques nationales et européennes présentent la voie du libre-échange comme une solution pour l’agriculture européenne, alors qu’elle est aujourd’hui le problème.

L’urgence, au contraire, est de remettre sur pied la perspective d’une véritable Politique agricole et alimentaire commune (PAAC).

Les États généraux de l’alimentation, grande promesse du candidat Emmanuel Macron du printemps 2017, étaient annoncés comme le grand renversement dans la construction des rapports économiques entre les agriculteurs et les acteurs de l’industrie agroalimentaire (IAA) et de la grande distribution. En ce mois de septembre 2018, à l’heure de l’atterrissage politique avec le vote définitif du projet de loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et de qualité », l’ensemble du monde agricole juge très sévèrement le grand écart avec les annonces initiales. Et pour cause, l’extrême technicité juridique des quelques 60 pages du texte a bien du mal à masquer l’extrême faiblesse des outils et des moyens publics mis en place pour « renverser la logique de construction des prix ». En omettant volontairement d’agir sur les causes profondes des déséquilibres économiques et commerciaux du secteur agricole et alimentaire, il semble en effet bien difficile d’opérer la « révolution » tant promise. Car le déni de réalité porte avant tout un nom : la poursuite effrénée de l’ouverture du marché agricole européen.

L’analyse, même incomplète, des logiques de croissance des importations alimentaires qui résultent de ce choix politique assumé permet de mieux comprendre l’hypocrisie du discours politique porté par le pouvoir. Car les importations constituent aujourd’hui un des leviers majeurs – pour ne pas dire essentiel – des groupes transnationaux de l’industrie agroalimentaire et de la distribution pour assurer leurs stratégies de marges et de rentabilité financière. L’essentiel du travail de communication politique des derniers mois a ainsi consisté à entretenir l’illusion d’un volontarisme au service des producteurs qui s’opérerait sur la base d’une simple évolution du droit commercial interne, mais en occultant le fond du contenu des politiques économiques soutenues au niveau communautaire et international. Un grand écart que résumait fort bien le journaliste Gérard Le Puill dans L’Humanité du 24 mai 2018 sous la forme interrogative : « Peut-on promettre des prix rémunérateurs aux paysans et augmenter les importations ? »

Présentons donc d’abord quelques éléments de constat. Alors que la balance commerciale française poursuit sa dégradation globale (comme en témoignent les dernières données de juin 2018 des services des Douanes), le secteur agricole et agroalimentaire est toujours un moteur d’équilibre, troisième excédent commercial en valeur à 5,7 milliards d’euros en 2017. Mais le moteur tousse, et le fléchissement notable n’est pas dû à la perte de capacité exportatrice de la France (en hausse quasi constante à 60,4 milliards d’euros en 2017), mais bien à la très forte croissance parallèle des importations de produits agricoles et alimentaires à 54,8 milliards d’euros en valeur en 2017.

En 5 ans, la progression des importations en valeur approche les 9 milliards d’euros. L’analyse plus précise du contenu de ces importations permet aussi d’avoir une image assez précise des mécanismes économiques et commerciaux à l’œuvre. Cette croissance porte fortement sur les produits bruts. Non seulement la progression des importations de fruits s’accélère en particulier depuis 2010 pour atteindre les 4,5 milliards d’euros en 2015, mais le secteur des viandes et des abats, jusqu’alors plus épargné, progresse aujourd’hui aussi très fortement à 4,4 milliards d’euros en 2015 (dernières données AGRESTE). Au sein de la filière « viandes », l’exemple de l’évolution des importations de poulet, un des seuls marchés de la viande en progression en termes de consommation ces dernières années, est particulièrement démonstratif des stratégies financières de l’aval du secteur. Les volumes d’import ont quasiment triplé en 15 ans, de 188 000 tonnes par an en 2000, à près de 533 000 tonnes en 2015. Cette même année 2015, 43 % du poulet consommé n’était pas produit en France. Les viandes de volaille d’importation en restauration hors domicile représentaient 60 % de l’offre, et plus encore sur le segment du poulet standard (80 %). Pour des filières déjà historiquement très touchées comme la filière fruits et légumes, la part des importations dans la consommation annuelle est tout simplement sidérante : la France importe aujourd’hui 40 % de ses fruits et légumes.

Alors que notre pays compte tous les atouts et toutes les complémentarités agronomiques pour produire sur son propre territoire l’essentiel de ses fruits et légumes, pour élever ses poulets avec ses céréales, ces données révèlent l’ampleur de la réorientation économique à l’œuvre autour de la mise en application de stratégies très agressives d’importation par les grands opérateurs économiques nationaux et européens du secteur.

En surfant sur l’achat de produits agricoles à très bas prix, et par conséquent à très bas salaires, sans aucune exigence quant aux conditions sociales, environnementales et sanitaires, la guerre de « profitabilité » que mènent les grands groupes transnationaux s’appuie sur la conquête permanente de marges sur la transformation et la distribution. Et cette stratégie d’importation se construit sur deux pieds : une concurrence communautaire en l’absence d’harmonisation des conditions sociales et environnementales de production au sein de l’UE, et une concurrence extra communautaire avec le déploiement récent de nouveaux accords de libre-échange. Les taux de marge élevés sur ces produits importés, permettent également le déploiement de toute une panoplie d’outils marketing, depuis la simple promotion ponctuelle jusqu’à la construction d’allégations qualitatives trompeuses. Qui n’a pas été au moins une fois dupé par ces linéaires de conserves de haricots verts « extra-fins » et « rangés à la main », mais tous produits et transformés à Madagascar ou au Kenya ? Qui n’achète pas au quotidien ces cornichons « tendres » et « extra-fins » dont la production a été quasiment intégralement délocalisée en Chine et en Inde au début des années 2000 ?

L’extension de cette seule logique de rentabilité dans le secteur alimentaire a été encouragée par des choix politiques nationaux et européens très forts ces 15 dernières années. En France, la loi « Chatel » et la loi de modernisation de l’économie (dite LME) de 2008, directement inspirée des travaux de la Commission Attali « pour le libération de la croissance française » dont un des rapporteurs n’était autre qu’Emmanuel Macron, ont servi d’appui pour accentuer la pression sur les fournisseurs dans les négociations commerciales. Réforme de la PAC après réforme de la PAC, l’ouverture aux marchés mondiaux de toutes les productions avec l’abandon progressif de l’ensemble des outils de gestion des volumes et d’intervention sur le marché européen a clairement fait le lit de rapports de force toujours plus déséquilibrés pour les producteurs nationaux.

Aujourd’hui, la conduite de négociations d’accords de libre-échange bilatéraux de l’UE avec près d’une douzaine de pays dans le monde est une nouvelle étape dans l’ouverture aux importations au service des transnationales des IAA et de la distribution. En tant qu’accords globaux, le secteur agricole y est clairement marginalisé, et utilisé par la Direction générale du commerce de la Commission européenne (DG Commerce), en charge des négociations, prioritairement comme une monnaie d’échange permettant l’ouverture commerciale aux autres secteurs. Le Commissaire européen à l’agriculture, Phil Hogan, auditionné le 10 octobre 2017 par l’Assemblée nationale sur les conséquences du traité de libre-échange avec le Canada (CETA), en convenait d’ailleurs très librement en ces termes : « il faut faire des compromis et des concessions en matière agricole pour que les secteurs financiers et industriels, créateurs d’emplois en France comme ailleurs en Europe, bénéficient également de ces accords. » De quoi justifier sans rechigner l’arrivée sans droits de douanes de 50 000 tonnes supplémentaires de viandes bovines canadiennes d’animaux engraissées aux farines animales et aux antibiotiques et de 100 000 tonnes supplémentaires, essentiellement d’origine brésilienne, dans le cadre de l’accord avec les pays du MERCOSUR à l’heure des scandales sanitaires sur des viandes avariées écoulées sur le marché mondial. Et que dire de l’ouverture des négociations avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande, deux pays qui ont déjà inondé le marché de la viande ovine en Europe ces vingt dernières années, mais qui ne manqueront pas de faire valoir leurs nouveaux intérêts.

L’ouverture tous azimuts aux importations d’un secteur qui répond à un besoin fondamental de l’humanité est révélatrice de la pression accrue du capital sur l’ensemble de l’économie européenne. Cette pression se fait au mépris de toutes les conséquences alimentaires, sociales, territoriales, économiques, écologiques et climatiques de ces orientations. L’essentiel des « coûts » réels de cette fuite en avant vers la dépendance alimentaire européenne sont cachés. Qu’il s’agisse de la dégradation de la qualité gustative, nutritionnelle et sanitaire des produits, du glissement vers des modes de consommation défavorables à la santé, du soutien à des modes de production construits sur la spécialisation, l’intensification et l’utilisation massive d’intrants, de l’encouragement actif au changement d’affectation des sols avec la déforestation et ses effets multiplicateurs sur les émissions de CO2, de la remise en cause à large échelle des surfaces d’agriculture vivrière dans les pays du Sud, de l’accaparement des terres et de la spéculation foncière… difficile de trouver les traces d’une évaluation sérieuse et publique de ces impacts dans la littérature libérale de la Commission !

Et quand bien même une analyse d’impact est instruite, comme pour les accords de libre-échange en cours de négociation, elle se limite à la classique (et très contestable) expertise « coûts/avantages » sur la balance commerciale des filières. Comme le souligne le dernier rapport d’information « pour une agriculture durable pour l’Union européenne » présenté le 31 mai 2018 par les députés André Chassaigne et Alexandre Freschi devant la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale, la DG Agriculture de la Commission européenne a bien rendu publique une étude « sur l’impact économique cumulé » des (12) futurs accords commerciaux sur l’agriculture européenne d’ici 2025. Ses conclusions avancent non seulement un impact négatif pour l’essentiel des filières, en particulier pour les viandes bovines et ovines, mais surtout elles ne font jamais le lien direct avec sa traduction sur la réalité humaine, sociale, économique, territoriale et environnementale.

Contrairement à l’image de « réalisme économique » si souvent véhiculée, on n’importe pas seulement des « produits agricoles », on délocalise surtout à bon compte l’ensemble des facteurs de production, tout en déstructurant des systèmes agricoles historiquement construits et qui peuvent être par ailleurs soutenus par des politiques publiques comme la PAC. Pour donner une illustration parmi d’autres de ces implications, une estimation reprise notamment par le think tank Momagri évaluait en 2008 à 35 millions d’hectares de terres agricoles l’équivalent en termes de surfaces de production des importations agricoles de l’UE. Ces « terres virtuelles » représentaient alors 35 % de l’ensemble de la surface agricole utile européenne. Où en sommes-nous 10 ans plus tard ?

En faisant le choix de valoriser sur le marché européen des productions importées, en substitution de productions européennes, l’UE porte atteinte délibérément à l’ensemble de l’agriculture communautaire, aux principes fondateurs de la PAC et à toute ambition de transition agricole et alimentaire vers des systèmes durables, créateurs de richesse et d’emplois pérennes.

L’urgence est à remettre sur pied la perspective d’une véritable Politique agricole et alimentaire commune (PAAC), au moment où la voie du libre-échange est poussée comme une solution alors qu’elle est aujourd’hui le problème. Cela implique une première rupture politique à conquérir aux côtés des actifs agricoles, de leurs représentants syndicaux et des citoyens européens : la reconnaissance d’une exception agricole, d’une exclusion du secteur agricole des accords de libre-échange et l’indispensable besoin d’une coopération basée sur des objectifs communs et partagés. Tandis que l’horizon qui se dégage des propositions de la Commission européenne pour la PAC 2020-2025 est celui d’une renationalisation marquée des politiques agricoles, le premier risque est de voir s’amplifier encore les concurrences intracommunautaires, et la fuite en avant des États vers des politiques de « compétitivité » toujours plus agressives, poussés qu’ils sont en cela par leurs champions nationaux du secteur.

Cette conquête d’une vision commune se doit d’éviter l’écueil des raccourcis et des simples injonctions au regard de la situation réelle de l’agriculture européenne comme nationale, et de la dégradation marquée et continue des agro-systèmes à l’échelle mondiale. Elle est indispensable pour progresser vers d’autres avancées telles que l’harmonisation des normes sanitaires et environnementales et la lutte pour une protection sociale de haut niveau pour tous les travailleurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

Bien entendu, et de façon complémentaire, notre projet de PAAC doit aussi pouvoir s’articuler autour de propositions plus concrètes et spécifiques : le maintien d›un budget fort et solidaire, la réorientation du premier pilier au profit d’un soutien à l›actif, à l’installation et à la montée en gamme des productions, le retour de mécanismes de régulation des volumes et des marchés, la définition de nouveaux outils en faveur de garanties de revenus, des soutiens spécifiques à l’échelle européenne pour le transfert des pratiques agricoles durables sur chaque type de production.

le 30 June 2018

Ce texte est divisé en trois parties : la première présente les grandes lignes de la société brésilienne ; la deuxième traite de l’élection présidentielle ; la troisième présente quelques enjeux à moyen terme de la gauche brésilienne.

Le territoire, la population, l’économie, la société, la politique et la culture de ce que l’on appelle à présent Brésil se sont constitués au cours des siècles, dans un processus marqué par trois grandes caractéristiques : la dépendance extérieure, les inégalités sociales et la démocratie oligarchique.

La dépendance extérieure a pris plusieurs formes tout au long de l’histoire du Brésil, mais il y a une composante permanente : la tendance à déplacer son centre de gravité vers l’extérieur. Jusqu’à présent, les échecs de toutes les tentatives de changer cette tendance sont attribués au renforcement des mécanismes de dépendance, qui ont réaffirmé – même si c’est sous une autre forme – par une alliance entre des forces de l’intérieur et de l’extérieur.

Depuis l’arrivée des colonisateurs portugais en 1500, l’inégalité sociale a aussi pris de nouvelles formes. Extrême, toujours présente, elle comporte des variables, y compris des variables raciales, générationnelles et de genre. Le niveau d’inégalité dans le pays est parfois supérieur à celui des pays plus défavorisés, soit en matière de ressources naturelles soit en matière de capacités de production.

La démocratie oligarchique est la troisième marque séculaire du Brésil. Depuis l’arrivée des Portugais au territoire jusqu’à 1888-1889 le pays vit sous un régime à la fois monarchique et esclavagiste. Entre 1889-1930, période connue sous le nom de « Vieille République », nous avons vécu une république de seigneurs de la terre. En 1930-1945, on a eu une dictature cachée et plus tard explicite sous Getúlio Vargas. Entre 1945 et 1964, la « démocratie » libérale comportait de fortes restrictions aux libertés fondamentales en ce qui concerne les syndicats, les partis et la libre manifestation électorale. Entre 1964 et 1985, nous avons connu la dictature militaire. Ce n’est qu’à partir de 1989 que la majorité du peuple a acquis le droit de participer aux processus électoraux, même s’il y avait des contraintes de l’influence de l’argent, de l’oligopole des médias et des règles électorales qui tordent de système de représentation proportionnelle.

La dépendance extérieure, les inégalités sociales et la démocratie oligarchique sont à l’origine des principales caractéristiques, contrastes et contradictions de la société brésilienne.

Ces caractéristiques incluent un modèle de développement qui est par défaut prisonnier de ces trois marques que nous venons de décrire. Ayant une nature limitée, il n’arrive pas à passer la barrière, il semble toujours progresser peu si l’on considère les possibilités et potentialités du pays. Il nous semble aussi qu’il s’agit d’un phénomène cyclique, c’est-à-dire qu’il retourne toujours au point de départ, plus précisément à cause des certains enjeux et obstacles. Au cours de 517 années nous avons crû beaucoup mais, par contre, développé peu.

En deux moments de l’histoire récente, la société brésilienne semblait commencer à surmonter son modèle standard de développement : depuis les années 1930 et 2003.

Depuis 1930, l’urbanisation, l’industrialisation, le renforcement de l’État, les transformations sociales, politiques et culturelles ont pris des dimensions importantes. Cependant, le cycle de développement démarré par la Révolution de 1930 a atteint son point culminant autour des années 1980. À la fin de cette décennie, la classe dominante du pays a choisi le chemin des réformes néolibérales entraînant, dans les années 1990, la fin d’une partie importante du progrès accompli dans les décennies précédentes et renforçant les grandes caractéristiques de l’histoire nationale.

Dès le début, la classe dominante brésilienne a été un partenaire minoritaire des classes dominantes des métropoles, qu’elles soient ibériques, anglaise ou américaine. Il est important de noter que choisir de faire face aux métropoles demanderait de sa part une alliance solide avec les autres couches de la population. En contrepartie, cette alliance devrait se traduire en réforme agraire, en salaires plus élevés, en politiques sociales effectivement universelles avec la participation démocratique des habitants aux affaires du pays. La conséquence de ces mesures, mises en place, ensemble ou séparément, serait la réduction des profits et du statut de la classe dominante. Voilà pourquoi elle a non seulement un rapport de complaisance, mais aussi de protection et reproduction de la dépendance extérieure, des inégalités sociales, de la démocratie oligarchique et d’adhésion à des politiques de développement limité.

C’est quand Luís Inácio Lula da Silva (Lula) entre en fonction, le 1er janvier 2003, qu’a lieu la deuxième tentative de surmonter le développement limité standard. Parmi les partis et les mouvements de la gauche brésilienne, le débat est intense sur les réussites et les contraintes de cette tentative conduite par Lula et le Parti des travailleurs (PT). De toute façon, quelles que soient les réussites et les erreurs de cette tentative sous les gouvernements du PT, la crise financière internationale de 2008, ou, plus précisément, les effets des démarches des États-Unis pour surmonter la crise, ont provoqué un changement d’attitude de la classe dominante brésilienne face au PT et à ses gouvernements. Finalement, en 2016, après le coup d’État contre la présidente Dilma Rousseff, les forces adeptes des politiques néolibérales ont mis en place une reconquête totale du gouvernement et, depuis lors, elles ont détruit tout qui a été construit depuis 2003 en démolissant des aspects positifs de la Constitution fédérale de 1988 et notamment en remettant en cause des conquêtes des années 1950 (comme la compagnie pétrolière nationale Petrobras) et des années 1930 (comme la Consolidation des lois du travail).

Un nombre croissant de défavorisés errant dans les centres-villes, la violence policière contre les jeunes noirs « périphériques », les explosions du système carcéral, la croissance du machisme et de l’homophobie, le discours fasciste sur les réseaux sociaux, ce sont des effets collatéraux du renforcement du néolibéralisme et, parallèlement, il y a l’approfondissement de la dépendance extérieure, des inégalités sociales et des restrictions aux libertés démocratiques.

Dans un pays marqué par des inégalités importantes comme le Brésil, la possibilité d’occuper des terres en friche – même si elles sont situées loin des grandes villes –, les hauts taux de croissance économique, les politiques sociales et la participation démocratique – même limités – ont constitué une soupape pour les tensions sociales accumulées. L’action du néolibéralisme dans les années 1990 et la reprise néolibérale à présent, depuis 2016, associés à un cadre international croissant de crise et polarisation, instaurent un environnement politique et social explosif.

En arrière-plan de la défaite de la gauche brésilienne, notamment du PT, face au coup d’État de 2016 et depuis lors, on trouve trois déplacements de classe importants :

a. Entre 2003 et 2005, la gauche a perdu le soutien et voit monter l’opposition progressive d’une grande partie des classes moyennes. Jusqu’à 2002, elles ont eu une trajectoire de soutien croissant au PT et ses candidatures. Quelle est la cause de ce changement de position ? L’une des causes de fond est que la politique du parti visant à améliorer les conditions de vie des pauvres sans toucher aux profits des riches les a affectées du point de vue matériel et idéologique.

b. Entre 2011 et 2014, on voit la poussée de l’opposition totale du secteur des plus grands capitalistes contre la gauche brésilienne. Entre 2003 et 2010 le grand capital a adopté une combinaison de tactiques : stimuler certaines politiques du gouvernement, s’opposant au piétisme et soutenant principalement les candidatures du Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB, droite) et d’autres partis similaires. Pourquoi ce changement de position ? L’une des causes de fond est la suivante : l’un des effets collatéraux de la crise de 2008 a été la disparition des possibilités offertes par les affaires internationales, qui a poussé la classe capitaliste brésilienne à revenir à son fonctionnement normal consistant à surexploiter la classe ouvrière et à livrer les ressources nationales à des intérêts étrangers. C’était incompatible avec la présence du PT à la tête du gouvernement d’État.

c. Notamment en 2015, la gauche brésilienne a perdu le soutien d’une partie importante de la classe ouvrière, recevant plutôt son indifférence. Le tournant s’est produit vers la fin 2014-début 2015 quand la présidente Dilma Rousseff a mis en place un projet d’ajustement fiscal occasionnant des dégâts matériels immédiats pour la classe ouvrière.

Dans les élections présidentielles de 2006, 2010 et 2014, la gauche brésilienne avait réussi à affronter et à vaincre l’alliance entre les classes moyennes et le grand capital. Cela n’a pas été possible en 2015-2016 essentiellement en raison de la perte du soutien de la majorité de la classe ouvrière.

La classe dominante et ses alliés étaient impliqués dans le coup d’État parlementaire, médiatique et judiciaire de 2016, qui visait les objectifs suivants :

a. Réduire les salaires et les cotisations sociales, ainsi que supprimer des libertés démocratiques de la classe ouvrière.

b. Aligner notre politique extérieure sur celle des États-Unis et leurs alliés.

c. Rétablir la position de la gauche brésilienne en tant que force minoritaire ou équipe de soutien d’une partie de la classe capitaliste contre l’autre, comme avant 1980, rendant toute alternative de gauche au gouvernement et toute transformation en alternative de pouvoir impossible.

Depuis le coup d’État de 2016, plusieurs mesures ont été prises pour mettre en œuvre ces objectifs, parmi lesquels la réforme du Code du travail, qui supprime les droits de la classe ouvrière ; la révision de la politique nationale pétrolière, afin de servir les intérêts des multinationales de ce secteur.

Pour réussir ces objectifs à moyen terme, les putschistes doivent remporter les élections qui auront lieu en octobre 2018.

Dans les premiers mois de 2016, le coup d’État a obtenu un certain succès et un soutien populaire, constaté non seulement sur la base de sondages d’opinion, mais aussi sur les résultats obtenus par les partis putschistes aux élections municipales. Cependant, aujourd’hui la popularité du gouvernement putschiste est anémique, contaminant la plupart des candidatures présidentielles liées au coup d’État.

En ce moment il y a 13 candidatures à la présidence de la République. De ce nombre, quatre demandes ont été formulées par les partis qui se sont opposés au coup d’État de 2016. Les autres 9 précandidatures ont été lancées par les partis qui ont soutenu le coup d’État de 2016.

Jusqu’à présent, le capitaine Jair Bolsonaro – défenseur de positions d’extrême droite – est le seul candidat putschiste qui révèle un stock suffisant de voix pour passer au deuxième tour.

Lula était en tête de tous les candidats dans tous les sondages, avec plus d’intention de vote que tous les autres candidats ensemble mais sa candidature a été bloquée par voie judiciaire le 11 septembre. Fernando Haddad a été désigné à sa place comme candidat du PT avec comme colistière Manuela D’Avila du Parti communiste du Brésil (PCdoB). Depuis cette date, deux évolutions majeures se sont produites. La première est le report en faveur de Haddad des intentions de votes précédemment favorables à Lula. La deuxième évolution est une consolidation des intentions de vote pour Bolsonaro. La tendance actuelle fait envisager un deuxième tour entre Bolsonaro et Haddad, dont Haddad sortirait victorieux.

Ce serait une catastrophe pour les putschistes car leur problème, ce n’est pas Lula, c’est le PT et la gauche. Que peuvent-ils faire pour l’empêcher ? En ce qui concerne les alternatives électorales (étant donné qu’une partie d’entre eux n’exclut pas des alternatives non électorales, c’est-à-dire un coup d’État militaire), il existe trois possibilités : a) écarter Bolsonaro du deuxième tour (par quelque conspiration) et mettre en avant un candidat plus acceptable ; b) soutenir Bolsonaro à fond, en négociant des garanties telles que l’autonomie de la Banque centrale et le parlementarisme ; c) effectuer des opérations extraordinaires pour essayer d’empêcher Haddad et le PT d’atteindre le deuxième tour en faisant émerger un candidat « modéré », ce qui semble difficile au vu des sondages actuels.

En outre, actuellement un grand pourcentage d’électeurs n’ont pas encore pris leur décision. Mais il y a des signes qui nous indiquent qu’un bon nombre d’entre eux doit pencher pour les votes blancs, nuls et l’abstention. Les autres doivent se répartir entre les candidatures principales. Par conséquent, la polarisation entre Lula et Bolsonaro peut se maintenir dominante jusqu’à la fin de la campagne électorale.

Ce n’est pas en se rapprochant du centre que la gauche peut réussir à faire barrage à l’extrême droite mais en démasquant le programme socio-économique de Bolsonaro et en mettant en avant son propre programme et les mesures d’urgence qu’elle propose pour gagner au vote Haddad l’électorat populaire.

La profondeur de la crise brésilienne indique deux possibilités : une rupture conservatrice et une rupture populaire.

Les forces putschistes s’orientent vers une rupture conservatrice, dont l’expression extrême serait la dictature. Les actions des putschistes sont déjà à la limite de la légalité, comme l’a démontré un épisode récent où Lula a été maintenu en détention malgré l’octroi de la demande d’habeas corpus ; les aspects démocratiques et sociaux de la Constitution de 1988 ont été supprimés ; les militaires sont déjà convoqués pour prendre des postes et des tâches autrefois réservés aux civils.

Cependant, une rupture conservatrice demanderait une intervention militaire explicite, ce qui jusqu’à présent n’est pas souhaitable pour les dirigeants militaires. À cause des possibles effets collatéraux dans le cadre international et national, le grand capital hésite à toucher à cette question.

D’ailleurs, une rupture populaire demanderait une lutte populaire à croissance exponentielle, associée à une victoire électorale massive de la gauche en 2018, permettant au gouvernement élu d’annuler les mesures adoptées par les putschistes depuis la destitution de la présidente Dilma ; de mettre en place un « plan d’urgence » ; convoquer une Assemblée constituante ; faire débuter un cycle de réformes structurelles. En même temps, il faut réunir des forces pour défaire la réaction des capitalistes et de leurs alliés.

Les conditions pour un tournant dans notre conjoncture ne sont pas encore visibles, mais elles pourraient éventuellement se produire. Ainsi, on estime que la situation politique brésilienne continuera d’être instable en dépit des résultats des élections, en octobre 2018, à la présidence, des gouverneurs des États, du Congrès national, des Chambres de députés des États.

Dans ce contexte, les forces de gauche visent à :

a. Retrouver la capacité de mobilisation et de soutien organisé auprès de la classe ouvrière.

b. Garder la classe ouvrière et la gauche comme pôles protagonistes indépendants, empêchant qu’elles retournent au poste d’équipe de soutien dans la dispute entre deux secteurs de la bourgeoisie, tout en gardant les groupes démocratiques et populaires comme alternatives au gouvernement, cherchant sa conversion en alternative de pouvoir.

De ce point de vue, il paraît important de penser que le futur de 2018 c’est aussi le futur du PT.

Depuis 1989 il y a des secteurs qui ont rompu les liens avec le parti pour construire des alternatives de gauche. Toutes leurs tentatives de supplanter le PT ont finalement échoué. Le PT risque d’être détruit à cause de ses erreurs, combinées aux attaques de la droite. Si cette situation se concrétise, on aura pour des décennies le retour d’une gauche du modèle que l’on avait principalement avant les années 1980 : marginale et subordonnée à un secteur de la classe dominante, sans constituer une alternative de gouvernement ou sans accéder au pouvoir.

Ainsi, la survie et le renforcement du PT sont de l’intérêt de l’ensemble de la gauche. Il y a plusieurs signes indiquant la survie du parti, parmi lesquels le résultat des sondages : le PT est le parti le plus populaire du pays ayant un soutien cinq fois supérieur à celui de son concurrent.

Néanmoins, il y a aussi des indices défavorables. Parmi eux, le principal est la difficulté d’une grande partie du PT de traduire en mesures concrètes le fait que la lutte des classes est passée à un autre niveau, à cause des actions du grand capital.

Désormais, l’ensemble de la gauche devrait surmonter des défis extrêmes comparables à ceux de la période 1990-2002. Parmi eux, élaborer et soutenir un nouveau projet de développement – orienté vers la fin de la dépendance extérieure, des inégalités sociales, de la démocratie oligarchique et impliquant non seulement des réformes structurelles combinées à des politiques publiques, mais aussi avec la lutte directe pour le socialisme.

Ces reformes incluent : la réforme fiscale, la réforme financière, la réforme agraire, la souveraineté énergétique, la constitution de l’État-providence, la garantie et l’élargissement des droits civils, la réforme politique, la démocratisation des médias, la réforme du système juridique et du système de sécurité.

L’ensemble de ces réformes doit se traduire, fusionner et se matérialiser dans un ensemble de politiques publiques. Du coup, la réussite de ces réformes et des politiques publiques dépend du moteur économique du Brésil, principalement en ce qui concerne les points suivants :

a. L’adaptation de la production de biens et services à la demande sociale actuelle et à la croissance de la population tout en tenant en compte ses besoins.

b. L’objectif d’avoir des taux de croissance et de productivité capables d’absorber la masse de chômeurs et de nouveaux entrants sur le marché de travail.

c. La rémunération pécuniaire directe (salaires et pensions) et la rémunération pécuniaire indirecte (l’offre de services publics) permettant aux personnes en activité et en retraite d’avoir une meilleure qualité de vie de façon continue.

d. Une capacité de production qui, au fil du temps, soit analogue aux niveaux des moyens de production des pays les plus développés.

Le Brésil n’est pas condamné pour toujours à être exportateur des produits du secteur primaire et importateur de produits industriels. Pour changer ce cadre, il nous faut un nouveau processus de « substitution d’importations » basé sur l’association de l’élargissement du marché des produits de consommation de masse avec le développement d’un grand marché de biens d’équipement.

Il sera également nécessaire de mettre en place un ensemble d’actions afin d’articuler : a) la dévaluation du real face au dollar ; b) la réduction des taux d’intérêt en adéquation avec l’investissement productif ; c) la taxation du capital spéculatif et d’autres mesures pour garantir la qualité de l’investissement étranger ; d) la taxation des importations ; e) la réduction du service de la dette pour garantir l’extension de la capacité d’investissement de l’État ; f) l’élaboration d’un programme d’investissement public dans les infrastructures.

Il s’agit d’investir lourdement dans le transport collectif en zone urbaine ; dans l’infrastructure urbaine ; dans le transport ferroviaire ; dans les transports par voie navigable ; dans le logement social et tous les services publics qui touchent cette question, notamment l’assainissement .

Ces investissements publics constituent un investissement social, l’extension de l’offre et de la qualité des biens publics tout en ayant comme grand objectif la reconstruction d’une industrie solide et technologiquement avancée.

Ainsi, le but principal de la réindustrialisation n’est pas l’offre des biens de consommation individuelle, mais plutôt l’extension de l’offre et de la qualité des biens d’usage collectifs, comme les navires, les trains, les métros, les autobus, et pas majoritairement en faveur du transport individuel.

Il faut souligner que l’extension de la capacité de consommation de la population étendra aussi le marché de consommation de masse des biens privés. L’ensemble des millions de Brésiliens et Brésiliennes a le droit de consommer plus. Il faut donc associer l’offre des biens de consommation publics à celle des biens privés.

Évidemment, ces mesures se heurtent aux intérêts des oligopoles privés, dont beaucoup sont des entreprises transnationales ayant le contrôle sur les chaînes de productions. Ce sont de grands importateurs et des producteurs de biens de consommation de masse qui ne sont pas intéressés à l’expansion de la production nationale.

Cela veut dire aussi un choc contre les idées préconçues d’une partie de la population, qui confond systématiquement le bien-être avec l’extension de la consommation des biens privés.

Pour réussir ce développement en tenant compte des dimensions qu’on vient de présenter, il nous faut une autre organisation politique et un État fort, capable de concevoir et faire prévaloir les intérêts collectifs sur des intérêts individuels, les intérêts de la majorité de la population sur ceux de la minorité, les intérêts nationaux sur les intérêts internationaux. Un État capable de construire un secteur financier national qui atteigne l’objectif d’être 100 % public, conjugué à un grand nombre de banques des États, municipalités, et aussi des banques privées et/ou coopératives. Une telle dynamique ne sera pas le résultat de la « libre concurrence » entre les entreprises privées ou du « libre marché » international, surtout dans la conjoncture mondiale.

Bref, c’est à la gauche de développer au niveau pratique et théorique une alternative d’avenir visant à affronter et surmonter les trois grandes caractéristiques de la trajectoire du pays.

Il nous faut une tentative dont le résultat soit un pays souverain au plan national, avec la démocratie politique, l’égalité sociale et le développement durable.

Il nous faut un projet de développement intégrant les divers aspects de la société brésilienne tout en s’orientant vers la construction d’un pays où l’ensemble de la classe ouvrière obtient un niveau élevé de vie matérielle, culturelle et politique. Les conditions historiques effectives du Brésil indiquent que pour atteindre ces objectifs il faut une organisation économiquement, socialement et politiquement socialiste.

La quête de ces objectifs aura plus de chances de réussite si cette organisation est mise en place de façon intégrée avec les autres pays de l’Amérique latine et les Caraïbes, tout en conservant un certain degré de coopération entre les pays des BRICS.

L’Amérique latine et les Caraïbes ont été victimes au cours des années 1960 et 90 des gouvernements dictatoriaux et néolibéraux. Depuis 1998 un cycle de gouvernements progressistes à gauche a été enclenché. Malgré leurs faiblesses et différences, ce changement a présenté des résultats positifs : expansion du bien-être social et de l’égalité sociale, des libertés démocratiques, de la souveraineté nationale et de l’intégration régionale.

C’est depuis la crise de 2008 et à cause de ses effets, de l’action du gouvernement des États-Unis, de l’opposition de la droite, ajoutée aux erreurs et contraintes des expériences « progressistes de gauche », que s’et engagé ce cycle d’attaques réactionnaires. Ils ont vaincu les gouvernements progressistes de gauche de la région ou les ont mis en garde, ainsi que les forces sociales et partisanes liées aux ouvriers.

Jusqu’à la crise internationale de 2008 les gouvernements progressistes à gauche ont réussi à gérer leurs limites, contradictions et fautes. Cependant, depuis la crise de 2008, la dégradation des prix des produits de base, la dépendance financière et commerciale, la force des oligopoles – surtout étrangers – et la faiblesse de l’État rendent la situation très difficile. En outre, un ensemble de problèmes accumulés s’est aggravé, soit le rejet, la limitation du plan d’action politique, des politiques d’intégration trop timides, les politiques macro-économiques privilégiant l’agro-exportation et le secteur financier, etc.

Le retour de la droite aux gouvernements a donné lieu à des revers en matière sociale, économique et politique, comme des revers dans la politique étrangère, soumise à nouveau aux intérêts des États-Unis.

Le fait que plusieurs gouvernements progressistes existent et se soutiennent mutuellement a été un élément important pour avancer collectivement. L’offensive réactionnaire s’oriente en sens inverse.

Aujourd’hui, les classes ouvrières de la région sont appelées à arrêter les attaques réactionnaires, à récupérer les espaces qu’on occupait autrefois, à assurer de nouvelles victoires, à créer des conditions pour redonner la prépondérance à l’Union des nations sud-américaines (UNASUL) et à la Communauté d’États latino-américains et caraïbes sur la scène internationale, tout en visant la paix, un nouvel ordre économique et une nouvelle politique internationale.

Face à une nouvelle situation, la gauche est appelée à créer une nouvelle stratégie. L’une de ses composantes, aujourd’hui comme hier, demeure l’intégration de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Dans ce contexte d’hégémonie capitaliste, de crise du capitalisme, de développement des contradictions intercapitalistes, de conflits des États-Unis contre les BRICS, d’instabilité, de crise et de la croissante menace de guerre, l’alternative est de construire un fort mouvement international ancré dans les classes ouvrières et dans les secteurs populaires, non seulement pour faire de la résistance, mais aussi pour rallier d’autres gouvernements, réorientant ainsi l’économie et la politique vers un monde socialiste. zzz

* Responsable des relations internationales du Parti des travailleurs.

Par Pomar Valter, le 30 June 2018

Ce texte est divisé en trois parties : la première présente les grandes lignes de la société brésilienne ; la deuxième traite de l’élection présidentielle ; la troisième présente quelques enjeux à moyen terme de la gauche brésilienne.

Le territoire, la population, l’économie, la société, la politique et la culture de ce que l’on appelle à présent Brésil se sont constitués au cours des siècles, dans un processus marqué par trois grandes caractéristiques : la dépendance extérieure, les inégalités sociales et la démocratie oligarchique.

La dépendance extérieure a pris plusieurs formes tout au long de l’histoire du Brésil, mais il y a une composante permanente : la tendance à déplacer son centre de gravité vers l’extérieur. Jusqu’à présent, les échecs de toutes les tentatives de changer cette tendance sont attribués au renforcement des mécanismes de dépendance, qui ont réaffirmé – même si c’est sous une autre forme – par une alliance entre des forces de l’intérieur et de l’extérieur.

Depuis l’arrivée des colonisateurs portugais en 1500, l’inégalité sociale a aussi pris de nouvelles formes. Extrême, toujours présente, elle comporte des variables, y compris des variables raciales, générationnelles et de genre. Le niveau d’inégalité dans le pays est parfois supérieur à celui des pays plus défavorisés, soit en matière de ressources naturelles soit en matière de capacités de production.

La démocratie oligarchique est la troisième marque séculaire du Brésil. Depuis l’arrivée des Portugais au territoire jusqu’à 1888-1889 le pays vit sous un régime à la fois monarchique et esclavagiste. Entre 1889-1930, période connue sous le nom de « Vieille République », nous avons vécu une république de seigneurs de la terre. En 1930-1945, on a eu une dictature cachée et plus tard explicite sous Getúlio Vargas. Entre 1945 et 1964, la « démocratie » libérale comportait de fortes restrictions aux libertés fondamentales en ce qui concerne les syndicats, les partis et la libre manifestation électorale. Entre 1964 et 1985, nous avons connu la dictature militaire. Ce n’est qu’à partir de 1989 que la majorité du peuple a acquis le droit de participer aux processus électoraux, même s’il y avait des contraintes de l’influence de l’argent, de l’oligopole des médias et des règles électorales qui tordent de système de représentation proportionnelle.

La dépendance extérieure, les inégalités sociales et la démocratie oligarchique sont à l’origine des principales caractéristiques, contrastes et contradictions de la société brésilienne.

Ces caractéristiques incluent un modèle de développement qui est par défaut prisonnier de ces trois marques que nous venons de décrire. Ayant une nature limitée, il n’arrive pas à passer la barrière, il semble toujours progresser peu si l’on considère les possibilités et potentialités du pays. Il nous semble aussi qu’il s’agit d’un phénomène cyclique, c’est-à-dire qu’il retourne toujours au point de départ, plus précisément à cause des certains enjeux et obstacles. Au cours de 517 années nous avons crû beaucoup mais, par contre, développé peu.

En deux moments de l’histoire récente, la société brésilienne semblait commencer à surmonter son modèle standard de développement : depuis les années 1930 et 2003.

Depuis 1930, l’urbanisation, l’industrialisation, le renforcement de l’État, les transformations sociales, politiques et culturelles ont pris des dimensions importantes. Cependant, le cycle de développement démarré par la Révolution de 1930 a atteint son point culminant autour des années 1980. À la fin de cette décennie, la classe dominante du pays a choisi le chemin des réformes néolibérales entraînant, dans les années 1990, la fin d’une partie importante du progrès accompli dans les décennies précédentes et renforçant les grandes caractéristiques de l’histoire nationale.

Dès le début, la classe dominante brésilienne a été un partenaire minoritaire des classes dominantes des métropoles, qu’elles soient ibériques, anglaise ou américaine. Il est important de noter que choisir de faire face aux métropoles demanderait de sa part une alliance solide avec les autres couches de la population. En contrepartie, cette alliance devrait se traduire en réforme agraire, en salaires plus élevés, en politiques sociales effectivement universelles avec la participation démocratique des habitants aux affaires du pays. La conséquence de ces mesures, mises en place, ensemble ou séparément, serait la réduction des profits et du statut de la classe dominante. Voilà pourquoi elle a non seulement un rapport de complaisance, mais aussi de protection et reproduction de la dépendance extérieure, des inégalités sociales, de la démocratie oligarchique et d’adhésion à des politiques de développement limité.

C’est quand Luís Inácio Lula da Silva (Lula) entre en fonction, le 1er janvier 2003, qu’a lieu la deuxième tentative de surmonter le développement limité standard. Parmi les partis et les mouvements de la gauche brésilienne, le débat est intense sur les réussites et les contraintes de cette tentative conduite par Lula et le Parti des travailleurs (PT). De toute façon, quelles que soient les réussites et les erreurs de cette tentative sous les gouvernements du PT, la crise financière internationale de 2008, ou, plus précisément, les effets des démarches des États-Unis pour surmonter la crise, ont provoqué un changement d’attitude de la classe dominante brésilienne face au PT et à ses gouvernements. Finalement, en 2016, après le coup d’État contre la présidente Dilma Rousseff, les forces adeptes des politiques néolibérales ont mis en place une reconquête totale du gouvernement et, depuis lors, elles ont détruit tout qui a été construit depuis 2003 en démolissant des aspects positifs de la Constitution fédérale de 1988 et notamment en remettant en cause des conquêtes des années 1950 (comme la compagnie pétrolière nationale Petrobras) et des années 1930 (comme la Consolidation des lois du travail).

Un nombre croissant de défavorisés errant dans les centres-villes, la violence policière contre les jeunes noirs « périphériques », les explosions du système carcéral, la croissance du machisme et de l’homophobie, le discours fasciste sur les réseaux sociaux, ce sont des effets collatéraux du renforcement du néolibéralisme et, parallèlement, il y a l’approfondissement de la dépendance extérieure, des inégalités sociales et des restrictions aux libertés démocratiques.

Dans un pays marqué par des inégalités importantes comme le Brésil, la possibilité d’occuper des terres en friche – même si elles sont situées loin des grandes villes –, les hauts taux de croissance économique, les politiques sociales et la participation démocratique – même limités – ont constitué une soupape pour les tensions sociales accumulées. L’action du néolibéralisme dans les années 1990 et la reprise néolibérale à présent, depuis 2016, associés à un cadre international croissant de crise et polarisation, instaurent un environnement politique et social explosif.

En arrière-plan de la défaite de la gauche brésilienne, notamment du PT, face au coup d’État de 2016 et depuis lors, on trouve trois déplacements de classe importants :

a. Entre 2003 et 2005, la gauche a perdu le soutien et voit monter l’opposition progressive d’une grande partie des classes moyennes. Jusqu’à 2002, elles ont eu une trajectoire de soutien croissant au PT et ses candidatures. Quelle est la cause de ce changement de position ? L’une des causes de fond est que la politique du parti visant à améliorer les conditions de vie des pauvres sans toucher aux profits des riches les a affectées du point de vue matériel et idéologique.

b. Entre 2011 et 2014, on voit la poussée de l’opposition totale du secteur des plus grands capitalistes contre la gauche brésilienne. Entre 2003 et 2010 le grand capital a adopté une combinaison de tactiques : stimuler certaines politiques du gouvernement, s’opposant au piétisme et soutenant principalement les candidatures du Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB, droite) et d’autres partis similaires. Pourquoi ce changement de position ? L’une des causes de fond est la suivante : l’un des effets collatéraux de la crise de 2008 a été la disparition des possibilités offertes par les affaires internationales, qui a poussé la classe capitaliste brésilienne à revenir à son fonctionnement normal consistant à surexploiter la classe ouvrière et à livrer les ressources nationales à des intérêts étrangers. C’était incompatible avec la présence du PT à la tête du gouvernement d’État.

c. Notamment en 2015, la gauche brésilienne a perdu le soutien d’une partie importante de la classe ouvrière, recevant plutôt son indifférence. Le tournant s’est produit vers la fin 2014-début 2015 quand la présidente Dilma Rousseff a mis en place un projet d’ajustement fiscal occasionnant des dégâts matériels immédiats pour la classe ouvrière.

Dans les élections présidentielles de 2006, 2010 et 2014, la gauche brésilienne avait réussi à affronter et à vaincre l’alliance entre les classes moyennes et le grand capital. Cela n’a pas été possible en 2015-2016 essentiellement en raison de la perte du soutien de la majorité de la classe ouvrière.

La classe dominante et ses alliés étaient impliqués dans le coup d’État parlementaire, médiatique et judiciaire de 2016, qui visait les objectifs suivants :

a. Réduire les salaires et les cotisations sociales, ainsi que supprimer des libertés démocratiques de la classe ouvrière.

b. Aligner notre politique extérieure sur celle des États-Unis et leurs alliés.

c. Rétablir la position de la gauche brésilienne en tant que force minoritaire ou équipe de soutien d’une partie de la classe capitaliste contre l’autre, comme avant 1980, rendant toute alternative de gauche au gouvernement et toute transformation en alternative de pouvoir impossible.

Depuis le coup d’État de 2016, plusieurs mesures ont été prises pour mettre en œuvre ces objectifs, parmi lesquels la réforme du Code du travail, qui supprime les droits de la classe ouvrière ; la révision de la politique nationale pétrolière, afin de servir les intérêts des multinationales de ce secteur.

Pour réussir ces objectifs à moyen terme, les putschistes doivent remporter les élections qui auront lieu en octobre 2018.

Dans les premiers mois de 2016, le coup d’État a obtenu un certain succès et un soutien populaire, constaté non seulement sur la base de sondages d’opinion, mais aussi sur les résultats obtenus par les partis putschistes aux élections municipales. Cependant, aujourd’hui la popularité du gouvernement putschiste est anémique, contaminant la plupart des candidatures présidentielles liées au coup d’État.

En ce moment il y a 13 candidatures à la présidence de la République. De ce nombre, quatre demandes ont été formulées par les partis qui se sont opposés au coup d’État de 2016. Les autres 9 précandidatures ont été lancées par les partis qui ont soutenu le coup d’État de 2016.

Jusqu’à présent, le capitaine Jair Bolsonaro – défenseur de positions d’extrême droite – est le seul candidat putschiste qui révèle un stock suffisant de voix pour passer au deuxième tour.

Lula était en tête de tous les candidats dans tous les sondages, avec plus d’intention de vote que tous les autres candidats ensemble mais sa candidature a été bloquée par voie judiciaire le 11 septembre. Fernando Haddad a été désigné à sa place comme candidat du PT avec comme colistière Manuela D’Avila du Parti communiste du Brésil (PCdoB). Depuis cette date, deux évolutions majeures se sont produites. La première est le report en faveur de Haddad des intentions de votes précédemment favorables à Lula. La deuxième évolution est une consolidation des intentions de vote pour Bolsonaro. La tendance actuelle fait envisager un deuxième tour entre Bolsonaro et Haddad, dont Haddad sortirait victorieux.

Ce serait une catastrophe pour les putschistes car leur problème, ce n’est pas Lula, c’est le PT et la gauche. Que peuvent-ils faire pour l’empêcher ? En ce qui concerne les alternatives électorales (étant donné qu’une partie d’entre eux n’exclut pas des alternatives non électorales, c’est-à-dire un coup d’État militaire), il existe trois possibilités : a) écarter Bolsonaro du deuxième tour (par quelque conspiration) et mettre en avant un candidat plus acceptable ; b) soutenir Bolsonaro à fond, en négociant des garanties telles que l’autonomie de la Banque centrale et le parlementarisme ; c) effectuer des opérations extraordinaires pour essayer d’empêcher Haddad et le PT d’atteindre le deuxième tour en faisant émerger un candidat « modéré », ce qui semble difficile au vu des sondages actuels.

En outre, actuellement un grand pourcentage d’électeurs n’ont pas encore pris leur décision. Mais il y a des signes qui nous indiquent qu’un bon nombre d’entre eux doit pencher pour les votes blancs, nuls et l’abstention. Les autres doivent se répartir entre les candidatures principales. Par conséquent, la polarisation entre Lula et Bolsonaro peut se maintenir dominante jusqu’à la fin de la campagne électorale.

Ce n’est pas en se rapprochant du centre que la gauche peut réussir à faire barrage à l’extrême droite mais en démasquant le programme socio-économique de Bolsonaro et en mettant en avant son propre programme et les mesures d’urgence qu’elle propose pour gagner au vote Haddad l’électorat populaire.

La profondeur de la crise brésilienne indique deux possibilités : une rupture conservatrice et une rupture populaire.

Les forces putschistes s’orientent vers une rupture conservatrice, dont l’expression extrême serait la dictature. Les actions des putschistes sont déjà à la limite de la légalité, comme l’a démontré un épisode récent où Lula a été maintenu en détention malgré l’octroi de la demande d’habeas corpus ; les aspects démocratiques et sociaux de la Constitution de 1988 ont été supprimés ; les militaires sont déjà convoqués pour prendre des postes et des tâches autrefois réservés aux civils.

Cependant, une rupture conservatrice demanderait une intervention militaire explicite, ce qui jusqu’à présent n’est pas souhaitable pour les dirigeants militaires. À cause des possibles effets collatéraux dans le cadre international et national, le grand capital hésite à toucher à cette question.

D’ailleurs, une rupture populaire demanderait une lutte populaire à croissance exponentielle, associée à une victoire électorale massive de la gauche en 2018, permettant au gouvernement élu d’annuler les mesures adoptées par les putschistes depuis la destitution de la présidente Dilma ; de mettre en place un « plan d’urgence » ; convoquer une Assemblée constituante ; faire débuter un cycle de réformes structurelles. En même temps, il faut réunir des forces pour défaire la réaction des capitalistes et de leurs alliés.

Les conditions pour un tournant dans notre conjoncture ne sont pas encore visibles, mais elles pourraient éventuellement se produire. Ainsi, on estime que la situation politique brésilienne continuera d’être instable en dépit des résultats des élections, en octobre 2018, à la présidence, des gouverneurs des États, du Congrès national, des Chambres de députés des États.

Dans ce contexte, les forces de gauche visent à :

a. Retrouver la capacité de mobilisation et de soutien organisé auprès de la classe ouvrière.

b. Garder la classe ouvrière et la gauche comme pôles protagonistes indépendants, empêchant qu’elles retournent au poste d’équipe de soutien dans la dispute entre deux secteurs de la bourgeoisie, tout en gardant les groupes démocratiques et populaires comme alternatives au gouvernement, cherchant sa conversion en alternative de pouvoir.

De ce point de vue, il paraît important de penser que le futur de 2018 c’est aussi le futur du PT.

Depuis 1989 il y a des secteurs qui ont rompu les liens avec le parti pour construire des alternatives de gauche. Toutes leurs tentatives de supplanter le PT ont finalement échoué. Le PT risque d’être détruit à cause de ses erreurs, combinées aux attaques de la droite. Si cette situation se concrétise, on aura pour des décennies le retour d’une gauche du modèle que l’on avait principalement avant les années 1980 : marginale et subordonnée à un secteur de la classe dominante, sans constituer une alternative de gouvernement ou sans accéder au pouvoir.

Ainsi, la survie et le renforcement du PT sont de l’intérêt de l’ensemble de la gauche. Il y a plusieurs signes indiquant la survie du parti, parmi lesquels le résultat des sondages : le PT est le parti le plus populaire du pays ayant un soutien cinq fois supérieur à celui de son concurrent.

Néanmoins, il y a aussi des indices défavorables. Parmi eux, le principal est la difficulté d’une grande partie du PT de traduire en mesures concrètes le fait que la lutte des classes est passée à un autre niveau, à cause des actions du grand capital.

Désormais, l’ensemble de la gauche devrait surmonter des défis extrêmes comparables à ceux de la période 1990-2002. Parmi eux, élaborer et soutenir un nouveau projet de développement – orienté vers la fin de la dépendance extérieure, des inégalités sociales, de la démocratie oligarchique et impliquant non seulement des réformes structurelles combinées à des politiques publiques, mais aussi avec la lutte directe pour le socialisme.

Ces reformes incluent : la réforme fiscale, la réforme financière, la réforme agraire, la souveraineté énergétique, la constitution de l’État-providence, la garantie et l’élargissement des droits civils, la réforme politique, la démocratisation des médias, la réforme du système juridique et du système de sécurité.

L’ensemble de ces réformes doit se traduire, fusionner et se matérialiser dans un ensemble de politiques publiques. Du coup, la réussite de ces réformes et des politiques publiques dépend du moteur économique du Brésil, principalement en ce qui concerne les points suivants :

a. L’adaptation de la production de biens et services à la demande sociale actuelle et à la croissance de la population tout en tenant en compte ses besoins.

b. L’objectif d’avoir des taux de croissance et de productivité capables d’absorber la masse de chômeurs et de nouveaux entrants sur le marché de travail.

c. La rémunération pécuniaire directe (salaires et pensions) et la rémunération pécuniaire indirecte (l’offre de services publics) permettant aux personnes en activité et en retraite d’avoir une meilleure qualité de vie de façon continue.

d. Une capacité de production qui, au fil du temps, soit analogue aux niveaux des moyens de production des pays les plus développés.

Le Brésil n’est pas condamné pour toujours à être exportateur des produits du secteur primaire et importateur de produits industriels. Pour changer ce cadre, il nous faut un nouveau processus de « substitution d’importations » basé sur l’association de l’élargissement du marché des produits de consommation de masse avec le développement d’un grand marché de biens d’équipement.

Il sera également nécessaire de mettre en place un ensemble d’actions afin d’articuler : a) la dévaluation du real face au dollar ; b) la réduction des taux d’intérêt en adéquation avec l’investissement productif ; c) la taxation du capital spéculatif et d’autres mesures pour garantir la qualité de l’investissement étranger ; d) la taxation des importations ; e) la réduction du service de la dette pour garantir l’extension de la capacité d’investissement de l’État ; f) l’élaboration d’un programme d’investissement public dans les infrastructures.

Il s’agit d’investir lourdement dans le transport collectif en zone urbaine ; dans l’infrastructure urbaine ; dans le transport ferroviaire ; dans les transports par voie navigable ; dans le logement social et tous les services publics qui touchent cette question, notamment l’assainissement .

Ces investissements publics constituent un investissement social, l’extension de l’offre et de la qualité des biens publics tout en ayant comme grand objectif la reconstruction d’une industrie solide et technologiquement avancée.

Ainsi, le but principal de la réindustrialisation n’est pas l’offre des biens de consommation individuelle, mais plutôt l’extension de l’offre et de la qualité des biens d’usage collectifs, comme les navires, les trains, les métros, les autobus, et pas majoritairement en faveur du transport individuel.

Il faut souligner que l’extension de la capacité de consommation de la population étendra aussi le marché de consommation de masse des biens privés. L’ensemble des millions de Brésiliens et Brésiliennes a le droit de consommer plus. Il faut donc associer l’offre des biens de consommation publics à celle des biens privés.

Évidemment, ces mesures se heurtent aux intérêts des oligopoles privés, dont beaucoup sont des entreprises transnationales ayant le contrôle sur les chaînes de productions. Ce sont de grands importateurs et des producteurs de biens de consommation de masse qui ne sont pas intéressés à l’expansion de la production nationale.

Cela veut dire aussi un choc contre les idées préconçues d’une partie de la population, qui confond systématiquement le bien-être avec l’extension de la consommation des biens privés.

Pour réussir ce développement en tenant compte des dimensions qu’on vient de présenter, il nous faut une autre organisation politique et un État fort, capable de concevoir et faire prévaloir les intérêts collectifs sur des intérêts individuels, les intérêts de la majorité de la population sur ceux de la minorité, les intérêts nationaux sur les intérêts internationaux. Un État capable de construire un secteur financier national qui atteigne l’objectif d’être 100 % public, conjugué à un grand nombre de banques des États, municipalités, et aussi des banques privées et/ou coopératives. Une telle dynamique ne sera pas le résultat de la « libre concurrence » entre les entreprises privées ou du « libre marché » international, surtout dans la conjoncture mondiale.

Bref, c’est à la gauche de développer au niveau pratique et théorique une alternative d’avenir visant à affronter et surmonter les trois grandes caractéristiques de la trajectoire du pays.

Il nous faut une tentative dont le résultat soit un pays souverain au plan national, avec la démocratie politique, l’égalité sociale et le développement durable.

Il nous faut un projet de développement intégrant les divers aspects de la société brésilienne tout en s’orientant vers la construction d’un pays où l’ensemble de la classe ouvrière obtient un niveau élevé de vie matérielle, culturelle et politique. Les conditions historiques effectives du Brésil indiquent que pour atteindre ces objectifs il faut une organisation économiquement, socialement et politiquement socialiste.

La quête de ces objectifs aura plus de chances de réussite si cette organisation est mise en place de façon intégrée avec les autres pays de l’Amérique latine et les Caraïbes, tout en conservant un certain degré de coopération entre les pays des BRICS.

L’Amérique latine et les Caraïbes ont été victimes au cours des années 1960 et 90 des gouvernements dictatoriaux et néolibéraux. Depuis 1998 un cycle de gouvernements progressistes à gauche a été enclenché. Malgré leurs faiblesses et différences, ce changement a présenté des résultats positifs : expansion du bien-être social et de l’égalité sociale, des libertés démocratiques, de la souveraineté nationale et de l’intégration régionale.

C’est depuis la crise de 2008 et à cause de ses effets, de l’action du gouvernement des États-Unis, de l’opposition de la droite, ajoutée aux erreurs et contraintes des expériences « progressistes de gauche », que s’et engagé ce cycle d’attaques réactionnaires. Ils ont vaincu les gouvernements progressistes de gauche de la région ou les ont mis en garde, ainsi que les forces sociales et partisanes liées aux ouvriers.

Jusqu’à la crise internationale de 2008 les gouvernements progressistes à gauche ont réussi à gérer leurs limites, contradictions et fautes. Cependant, depuis la crise de 2008, la dégradation des prix des produits de base, la dépendance financière et commerciale, la force des oligopoles – surtout étrangers – et la faiblesse de l’État rendent la situation très difficile. En outre, un ensemble de problèmes accumulés s’est aggravé, soit le rejet, la limitation du plan d’action politique, des politiques d’intégration trop timides, les politiques macro-économiques privilégiant l’agro-exportation et le secteur financier, etc.

Le retour de la droite aux gouvernements a donné lieu à des revers en matière sociale, économique et politique, comme des revers dans la politique étrangère, soumise à nouveau aux intérêts des États-Unis.

Le fait que plusieurs gouvernements progressistes existent et se soutiennent mutuellement a été un élément important pour avancer collectivement. L’offensive réactionnaire s’oriente en sens inverse.

Aujourd’hui, les classes ouvrières de la région sont appelées à arrêter les attaques réactionnaires, à récupérer les espaces qu’on occupait autrefois, à assurer de nouvelles victoires, à créer des conditions pour redonner la prépondérance à l’Union des nations sud-américaines (UNASUL) et à la Communauté d’États latino-américains et caraïbes sur la scène internationale, tout en visant la paix, un nouvel ordre économique et une nouvelle politique internationale.

Face à une nouvelle situation, la gauche est appelée à créer une nouvelle stratégie. L’une de ses composantes, aujourd’hui comme hier, demeure l’intégration de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Dans ce contexte d’hégémonie capitaliste, de crise du capitalisme, de développement des contradictions intercapitalistes, de conflits des États-Unis contre les BRICS, d’instabilité, de crise et de la croissante menace de guerre, l’alternative est de construire un fort mouvement international ancré dans les classes ouvrières et dans les secteurs populaires, non seulement pour faire de la résistance, mais aussi pour rallier d’autres gouvernements, réorientant ainsi l’économie et la politique vers un monde socialiste. zzz

* Responsable des relations internationales du Parti des travailleurs.

Par Durand Denis , le 30 June 2018

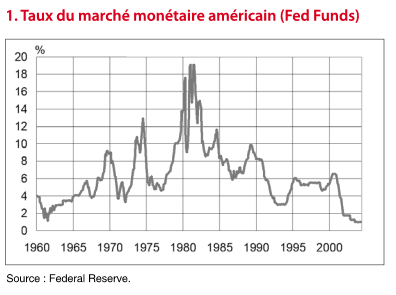

En octobre 1979, la Réserve fédérale américaine (la « FED »), alors présidée par Paul Volcker, déclencha la mondialisation financière en abandonnant la politique monétaire suivie depuis la Seconde guerre mondiale. Au lieu de contrôler le taux d’intérêt du marché monétaire pour créer des conditions de financement de l’économie favorables à l’investissement et à la croissance, elle se fixa comme tâche de contrôler la quantité de monnaie centrale créée par ses opérations, laissant les taux d’intérêt monter brutalement à des niveaux inconnus depuis longtemps. Trente ans plus tard, c’est au même Paul Volcker que Barack Obama fit appel pour définir les moyens de réparer les dégâts causés au système financier américain par la crise des subprimes et ses suites.

On peut voir là un beau symbole du rôle moteur que les banques centrales ont joué dans la mondialisation financière, puis dans les réponses apportées aux crises que cette mondialisation financière a provoquées.

L’influence des banques centrales dans le monde contemporain est un aspect de ce qu’on a pu appeler la révolution monétaire : en l’absence de règle automatique destinée à justifier la confiance dans la monnaie par sa convertibilité en or (règle abandonnée depuis la Première guerre mondiale) ou dans une monnaie, le dollar, elle-même convertible en or (base du système de Bretton Woods jusqu’à la fin de la convertibilité du dollar en 1971), toute l’économie repose sur la capacité des banques centrales à persuader en permanence le public – et les marchés – que la monnaie émise par les banques correspond bien à la création de richesses réelles par le travail humain.

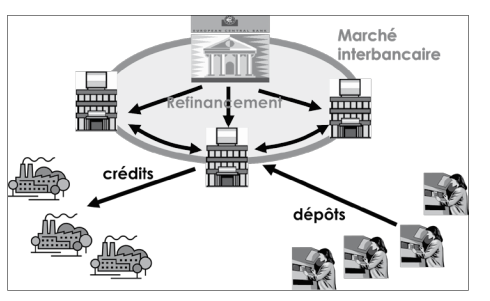

Les moyens dont elles disposent pour cela sont très puissants puisque les banques ordinaires ne peuvent exercer leur activité que si elles disposent de réserves déposées sur leur compte auprès de leur banque centrale (c’est ce qu’on appelle la monnaie centrale). La principale source de réserves sont les prêts que les banques centrales leur accordent pour refinancer les crédits que les banques accordent aux entreprises, aux collectivités publiques et aux États. Les banques centrales ont donc le pouvoir de fixer les conditions auxquelles elles prêtent ces réserves aux banques ordinaires (par exemple les taux d’intérêt, dits « taux directeurs » dont sont assortis ces prêts).

Elles peuvent aussi refuser de prêter à une banque en manque de réserves. Dans ce cas, elles provoquent sa disparition immédiate : c’est le sort que la Réserve fédérale américaine a infligé le 25 septembre 2008, avec l’assentiment du Trésor américain, à l’une des grandes institutions de Wall Street, Lehman Brothers.

Or, l’inflation financière que les banques centrales ont elles-mêmes déclenchée il y a quarante ans mine la capacité de création de richesses dans l’économie mondiale, ce qui rend plus fragile la confiance dans la monnaie et rend la tâche des banques centrales de plus en plus difficile.

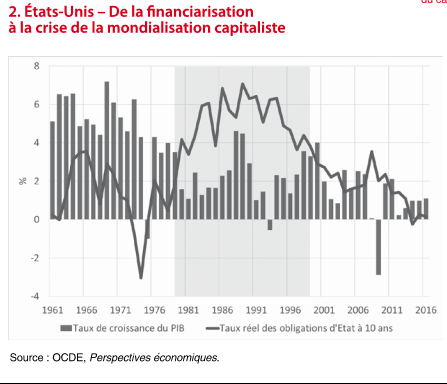

Le « coup d’État monétaire » d’octobre 1979, au moment où des gouvernements inspirés des préceptes néolibéraux prenaient le pouvoir, avec Margaret Thatcher, en Grande-Bretagne et s’apprêtaient à le faire avec Ronald Reagan aux États-Unis, a été immédiatement compris comme une mise en œuvre des théories « monétaristes » de Milton Friedman, recommandant de tenir sous contrôle la quantité de monnaie en circulation et de laisser le marché assurer l’équilibre entre l’épargne et l’investissement. Plus profondément, ce tournant dans la politique monétaire a fait entrer l’économie américaine, et avec elle l’économie mondiale, dans un régime de fonctionnement tout à fait nouveau1. C’est ce que montre le graphique 2.

Jusqu’en 1979, le rendement « réel », c’est-à-dire corrigé de l’inflation, des emprunts d’État américains, qui guide le coût du crédit à l’investissement dans le pays, est constamment resté inférieur au taux de croissance de l’économie. Il a même été négatif (la hausse des prix étant supérieure au taux d’intérêt) pendant la récession de 1974-1975. En revanche, au cours des 17 années qui ont suivi (zone en grisé sur le graphique 2), il lui a constamment été supérieur. Cela signifie que la richesse des détenteurs de titres financiers s’est accrue plus vite, chaque année, que la valeur ajoutée créée par le travail des habitants du territoire américain. Les financiers ont pu en profiter pour développer leur activité et les innombrables innovations (marchés à terme, options, swaps et toutes les combinaisons imaginables de ces techniques) qui ont facilité les opérations spéculatives. Mais cela signifie aussi que ce prélèvement croissant de la finance sur la valeur ajoutée s’est fait au détriment des entreprises et, plus précisément, de leurs salariés. Il n’a été possible que parce que les gestions d’entreprises ont été, plus directement et plus brutalement qu’auparavant, dictées par l’obsession de rentabiliser le capital (les actionnaires et les créanciers : banques, fonds de placement, fonds de pension, compagnies d’assurances…) et de baisser, pour y parvenir, le coût du travail. Les choix technologiques, les choix d’investissement et de financement, la gestion du personnel (licenciements, externalisations, précarisation) ont traduit cette obsession, sous le regard permanent des marchés financiers sanctionnant instantanément tout écart par rapport à la norme de rentabilité capitaliste. La gestion des collectivités publiques a obéi aux mêmes impératifs, à la faveur des doctrines néolibérales recommandant la baisse des dépenses publiques et l’austérité budgétaire.

Le graphique 2 montre qu’à partir de 1997 le taux d’intérêt réel cesse d’être systématiquement supérieur au taux de croissance car ce régime est devenu intenable en raison de l’instabilité financière qu’il provoque (krach boursier de 1987, « krach obligataire » de 1994). En décembre 1996, le successeur de Paul Volcker à la FED, Alan Greenspan, a beau dénoncer l’« exubérance irrationnelle » des marchés financiers, il n’a plus les moyens de réprimer cette exubérance. Il faudrait en effet rendre plus cher l’accès des spéculateurs au crédit bancaire mais il ne peut plus se le permettre : le risque de provoquer un krach serait trop grand.

Un gros effort est néanmoins tenté, à l’échelle internationale et à l’initiative des autorités monétaires britanniques et américaines, pour discipliner l’action des banques par d’autres moyens que le seul usage des taux de marchés. La réglementation internationale dit de Bâle I est adoptée en 1988 à l’issue de longues négociations motivées par les frayeurs consécutives à la faillite de la banque Herstatt en 1974. Entrée en vigueur à partir de 1992, elle se révèle vite insuffisante et fait place à des réglementations (Bâle II puis Bâle III) rendues plus restrictives au lendemain des crises financières… puis affaiblies par le lobbying des financiers dès que l’appât de nouveaux gains fait oublier les craintes de la veille. La bride sur le cou laissée aux financiers qui entourent Donald Trump pour défaire les restrictions mises en place par son prédécesseur (et par Paul Volcker) est une nouvelle manifestation de l’« aveuglement au désastre » qui frappe symptomatiquement les financiers, mais aussi les meilleurs économistes, en période d’euphorie financière.

Plus fondamentalement, on voit mal comment ces règles dites de solvabilité pourraient dissuader les banques de prendre des risques inconsidérés puisqu’elles sont fondées sur une norme de rentabilité (l’accroissement des fonds propres des banques) qui ne peut être respectée que par la prise de risques supplémentaires…

De fait, des krachs se produisent bel et bien, et celui de 2007-2008 a placé le système financier occidental au bord de l’effondrement. Depuis la « grande récession » qui l’a suivie, les taux d’intérêt réels sont systématiquement inférieurs au taux de croissance et la FED manifeste une extrême prudence dans le processus de remontée des taux d’intérêt qu’elle a amorcé depuis deux ans et demi. Elle se souvient que c’est la crainte d’un petit durcissement des politiques monétaires des deux côtés de l’Atlantique qui a semé la panique sur les marchés, en août 2007, et déclenché la crise dite des subprimes.

Significativement, la Banque centrale européenne, quant à elle, ne peut même pas se permettre d’amorcer une hausse des taux d’intérêt aujourd’hui, alors qu’elle avait dû suivre la FED dans leur réduction dès 2008, puis dans l’adoption de politiques monétaires « non conventionnelles », sur lesquelles nous allons revenir. Un aspect important de la mondialisation financière est en effet qu’elle a réaffirmé la hiérarchie des monnaies, et donc la dépendance des politiques monétaires du monde entier vis-à-vis de la monnaie de l’impérialisme le plus puissant, le dollar.

En octobre 1979, une multitude de facteurs économiques, financiers, politiques menaçaient d’ébranler la confiance dans la monnaie américaine et le cours du dollar contre les monnaies rivales (yen, deutsche Mark) était au plus bas. Il remonte en flèche avec la remontée des taux aux États-Unis, jusqu’à ce que les accords du Plaza, en 1985, et du Louvre, en 1987, prennent acte du retour incontesté de l’« exorbitant privilège » qui permet aux États-Unis de s’endetter dans leur propre monnaie, et d’user de ce pouvoir au mieux des intérêts des groupes capitalistes américains et de Wall Street. Cela alors même que les autorités américaines ne peuvent plus se prévaloir d’une convertibilité du dollar en or, comme c’était le cas jusqu’en août 1971.

Le projet de monnaie unique européenne exprime une velléité de rivaliser avec la finance américaine dans le cadre de l’hégémonie du dollar et de la domination des marchés financiers.

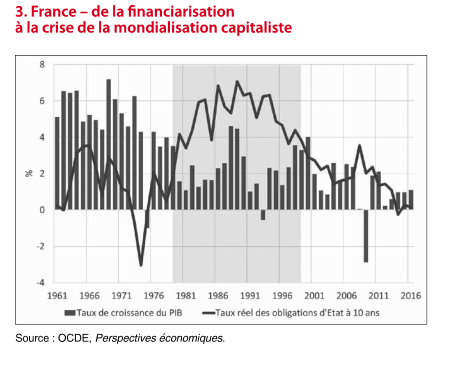

La révolution financière américaine s’est en effet répandue dans tous les pays développés, sous le puissant effet de l’attrait exercé par Wall Street sur les capitaux en provenance du monde entier. En France, comme aux États-Unis, les taux d’intérêt réels deviennent durablement supérieurs au taux de croissance de l’économie à partir de 1980, jusqu’à l’époque de plus en plus troublée qui commence le xxie siècle.

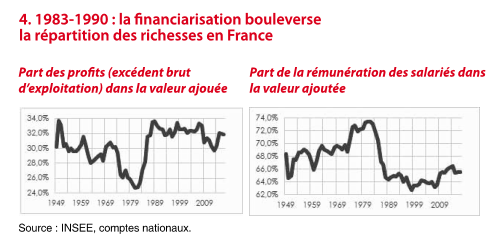

Comme dans l’ensemble des pays développés, ce régime de croissance a pour condition des gestions d’entreprises visant à faire baisser la part des salaires dans la valeur ajoutée. Le phénomène, et sa corrélation avec la financiarisation, est particulièrement net en France.

C’est par cet enchaînement que la mondialisation capitaliste, loin de constituer une « bulle » déconnectée de l’économie réelle, a imposé le pouvoir des marchés financiers à toutes les décisions portant sur l’utilisation de l’argent dans les entreprises et dans les États, et a modifié par-là les conditions d’emploi, la répartition des revenus, affectant la vie de tous les habitants de la planète.

Impuissantes à maîtriser les divagations de la finance qu’elles avaient elles-mêmes déchaînées par leurs politiques monétaristes, les banques centrales n’ont pas pu empêcher les catastrophes causées par la suraccumulation chronique de capitaux financiers libres de se déplacer instantanément d’un point à l’autre de la planète. Lorsque ces catastrophes se sont produites, elles ont été contraintes de revoir leur doctrine et de recourir à des moyens d’action auxquels elles répugnaient pourtant profondément.