le 04 juillet 2018

L'institut annonce la plus forte hausse de créations d’emplois depuis 2007 et la plus forte baisse annuelle du chômage depuis 2008. 2017 signe-t-elle un retour massif vers l'emploi ? Pas sûr. Les indicateurs de précarité sont eux, au vert.

« L’emploi accélère et le chômage baisse davantage ». Voici le ton étonnamment positif de la « vue d’ensemble du marché du travail en 2017 » publiée, hier, par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Emploi et chômage sont un sujet majeur. « Je veux être le président du travail, je n’ai pas d’autres promesses », avait clamé Macron, dès décembre 2016, devant un parterre d’entrepreneurs. C’est ce qui justifie toutes ses mesures destinées à « assouplir le marché du travail », « favoriser l’investissement » et « transformer le droit du travail ».

Affirmant que 27,8 millions de personnes sont en emploi en France et que le taux de chômage est à 9,4%, cette « vue d’ensemble » reprend les données publiées en avril dernier par l’Insee dans sa « photographie du marché de l’emploi 2017 ». La nouveauté est dans les commentaires mis en avant : « la plus forte hausse de création d’emploi depuis 2007 », la « plus forte baisse en moyenne annuelle du chômage depuis 2008 » et un « halo autour du chômage » -personnes prétendant à un emploi, mais qui ne répondent pas aux critères pour être enregistrées comme chômeur- qui arrête enfin de progresser. A noter que 2017 signe un léger retour de la croissance, déjà revue à la baisse pour ce début 2018.

Pour autant, la situation invite-t-elle à l’optimisme ? Dans l’emploi salarié qui constitue 90% des cas, la part des CDI a encore diminué passant de 90 à 88%. Et pour cause. La part des CDD dans les embauches de 2017 était de 87% et parmi eux, 30% ne durent qu’un jour… L’intérim continue sa course folle : il a été multiplié par 5 en trente ans. Les temps partiels subis sont toujours aussi importants, frappant majoritairement les femmes (9,4%). Quant au sort réservé aux jeunes, la précarité reste la norme : moins d’un jeune sur deux est en CDI et le chômage des 15-24 ans a certes reculé entre 2016 et 2017 mais il reste bien au-dessus des 20%.

Les seniors ne sont guère mieux lotis. Ce sont eux qui portent la hausse du taux d’activité, une « hausse est imputable aux réformes des retraites successives et aux restrictions d’accès aux dispositifs de cessation anticipée d’activité », commente explicitement le document détaillé.

L’Insee attire également l’attention sur des « salaires qui accélèrent ». Elle souligne que c’est via l’accord d’entreprise que les hausses sont les plus importantes. Plus qu’avec les augmentations des minima conventionnels discutés au niveau de la branche ou de la revalorisation du Smic décidée au niveau de l’État. Cependant, cette « accélération » est pour le moins poussive : 0,30% de hausse moyenne. (L'inflation dépasse 1,4%). Si la France est la 6e puissance économique mondiale, cela ne se retrouve pas dans l’échelle des salaires. Une récente étude de l’OCDE montre qu’avec 38.513 euros de salaire moyen en 2017, Paris est loin derrière la Norvège (48.149 euros ), le Danemark (47.056 euros) ou l’Allemagne (41.802 euros). Pire, elle se retrouve à la 26e place quant aux perspectives d’augmentation des salaires en 2018. Entre précarité et faiblesse des salaires, on est encore très loin du « travail c’est ce qui paie, c’est ce qui émancipe » promis par le candidat Macron.

Angélique Schaller (La Marseillaise, le 4 juillet 2018)

La Marseillaise, le 4 juillet 2018

L’analyse de Camille Signoretto, économiste spécialisée dans le domaine du travail.

Maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille, Camille Signoretto est membre du Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail (LEST).

La Marseillaise. Plus de créations d’emploi et le taux de chômage le plus bas depuis 10 ans : l’année 2017 signe un tournant ?

Camille Signoretto. Ces deux éléments sont très fluctuants sur le long terme. Cela fait 25 ans que le chômage est supérieur à 7% pourtant il y a eu deux périodes où il est redescendu, entre 1997 et 2001, puis entre 2006 et 2008, avant de repartir à la hausse. Il en va de même pour les créations d’emploi qui sont très liées à la croissance, très fluctuante. Tout ceci est donc à prendre avec précautions.

La Marseillaise. L’important recours au CDD ne montre-t-il pas une précarisation du marché du travail plus qu’une reprise ?

Camille Signoretto. Oui et non. On voit, certes, une très forte hausse des CDD dans les embauches. Néanmoins, le CDI reste la norme. Ce qui est très inquiétant c'est le recours à des CDD de plus en plus courts. Mais c’est un phénomène mal connu et la Dares [centre statistique du ministère de l’Emploi] a lancé des projets de recherche pour en comprendre les ressorts et les effets sur les salariés. D’autant qu’il semblerait que ces CDD très courts concernent souvent les mêmes individus, y compris chez un même employeur. Cela correspondrait à une segmentation de plus en plus forte plutôt qu’une précarisation. Elle touche les personnes peu diplômées et les femmes majoritairement. Ce serait en fait les mêmes inégalités qui s’accentuent sur un certain nombre de personnes. C’est cela qu’il faudrait examiner et cibler.

La Marseillaise. Idem pour les temps partiels ?

Camille Signoretto. Le recours au temps partiel est plutôt stable depuis 15 ans. Ce qui augmente, c’est le temps partiel subi, qui touche d’abord les femmes et les jeunes. Et il ne concerne pas que les CDD, mais également les CDI. C’est important à préciser car il faut se garder d’opposer des groupes de salariés, avec les CDI qui seraient privilégiés par rapport aux autres. La Dares a montré que des CDI « fragilisés » -la peur de perdre son emploi- et en « sous-emploi » -temps partiel subi- existent.

La Marseillaise. Cette segmentarisation de l’emploi est-elle favorisée par Macron ?

Camille Signoretto. La flexibilité qu’il a voulu passe d’abord par la possibilité de licencier et s’attaque aux CDI présentés comme privilégiés. Son hypothèse est que la réglementation est un obstacle à l’embauche. Rien ne le prouve. Une autre option est de regarder la financiarisation des entreprises amenant un court-termisme qui se retrouve jusque dans la gestion de la main d’œuvre. De plus, toutes les entreprises n’ont pas ce type de comportements. Seul un groupe particulier les cumule. Il faudrait donc réfléchir à qui ils sont et comment modifier leur comportement. Ce n’est pas le cas.

Entretien réalisé par Angélique Schaller (La Marseillaise, le 4 juillet 2018)

2,3 millions de travailleurs souhaitent changer d’emploi. Les raisons sont diverses et dépendent souvent du statut du salarié. Une envie de changement qui aboutit peu. Explications.

Triste constat : près d’un actif sur dix, soit 2,3 millions de travailleurs en France, voudraient changer d’emploi en 2017 selon l’Insee. Le dossier publié par l’institut revient notamment sur les raisons qui poussent les employés à se reconvertir.

Plus d’une personne sur quatre souhaitant changer d’emploi recherche de meilleures conditions de travail. Les personnes âgées et les femmes sont les premières à invoquer cette raison comme motif de changement.

Changer d’emploi pour de meilleurs revenus est la seconde raison pointée du doigt par l’Insee. C’est le cas « d’un peu moins d’un quart des personnes souhaitant changer d’emploi », note le rapport. Ce qui est particulièrement vrai pour les ouvriers, les employés et les non-salariés, comprendre notamment les agriculteurs et les artisans entre autres.

La troisième raison à cette volonté de changement d’emploi est la stabilité. Un cinquième des personnes concernées veulent un emploi plus stable par crainte de perdre le leur. C’est surtout le cas pour les 15-24 ans, premiers touchés par les emplois précaires, tels que l’intérim ou les CDD de moins de 20 jours.

Des raisons qui difèrent principalement selon le type de contrat

Le type de contrat influe sur les raisons pour lesquelles les salariés veulent changer d’emploi. Les CDD sont deux fois plus nombreux que les CDI à espérer une alternative. Alors que les CDD représentent 87% des embauches en 2017, 30% de ces contrats durent 1 jour. D’où la nécessité pour 50% des actifs en CDD de rechercher un nouvel emploi plus stable. Alors que seulement 10% des actifs en CDI évoquent ce motif comme les poussant au changement.

En revanche, les CDI sont plus de 30% à rechercher des meilleures conditions de travail. Autre donnée étonnante de l’Insee, seulement 5% des actifs en CDD souhaitent changer d’emploi pour cette même raison.

Les non-salariés recherchent en priorité des emplois mieux rémunérés. Ils sont également les plus attirés par d’autres secteurs et d’autres métiers que les leurs.

Des envies d’ailleurs peu viables sur le court terme

Pourtant, dans les faits, très peu de personnes réussissent à changer de travail. En effet, 40% d'entre elles ont recherché activement un nouvel emploi au cours du mois précédant l’étude. Plus de trois mois plus tard, près de 78% n’avaient pas changé de poste, contre seulement 9%.

Le manque de temps est le frein majeur à la recherche active d’emploi. C’est le cas pour la moitié des actifs affirmant vouloir changer. Il est donc très compliqué de trouver des alternatives viables sur le court terme, selon l’Insee. À tel point que les actifs réussissent à trouver un autre travail « moins souvent que les sans-emploi souhaitant travailler », selon l’institut. De même que 12% de ces actifs souhaitant changer d’emploi, et qui sont en recherche, s’en retrouvent finalement privés.

Amaury Baqué (La Marseillaise, le 4 juillet 2018)

Par Durand Jean Marc, le 01 juillet 2018

Budget réduit tel est l’objectif du projet de loi finances pour 2019 que le gouvernement s’apprête à proposer. Pour cela il va falloir tailler dans les dépenses de certains ministères. Une cure d’amaigrissement des dépenses publiques est au menu. Les lettres de cadrage budgétaire pour l’année 2019 envoyées aux divers ministères le confirment. La première présentation du projet global qu’en a fait le Premier ministre en cette rentrée donne une forme plus concrète à ces choix.

Fort des résultats obtenus en 2017, le gouvernement veut accélérer sa marche vers l’équilibre budgétaire au sens maastrichtien du terme. En effet en 2017 le solde des administrations publiques centrales a atteint -65,3 Md€ contre -76,8 Md€ en 2016, traduisant dans les faits le passage du solde de l’État de -73,8 Md€ à -64,3 Md€ ainsi que de celui des organismes divers d’administration centrale.

Quant au solde des administrations de sécurité sociale il est redevenu positif (+5,0 Md€ contre -2,2 Md€ en 2016). Cela est la traduction de l’application stricte de l’objectif national de dépenses d’assurance-maladie (Ondam) fixé pour 2017. Même le solde du régime général et du fonds de solidarité vieillesse a réalisé des prouesses en n’enregistrant qu’un déficit de -5,1 Md€, niveau jamais atteint depuis les années 2000.

S’agissant du solde des administrations publiques locales, celui-ci demeure excédentaire en 2017, comme en 2016, bien que cet excédent se soit réduit (+0,8Mds€ en 2017 contre +3,0 Mds€ en 2017). Cela tient à la reprise des investissements dans les collectivités territoriales, besoins urgents et approche des élections produisant leurs effets.

Pour le gouvernement, la croissance devrait rester solide, à +2,0 % en 2018 et +1,9 % en 2019 se bornant aux prévisions du Programme de stabilité. Il analyse en effet le fléchissement de la croissance de ce début d’année à un contrecoup d’une fin d’année 2017 très dynamique. Toujours selon les prévisionnistes gouvernementaux, entre 2020 et 2022, l’économie française continuerait de croître à un rythme de +1,7 %, c’est-à-dire à un rythme plus soutenu que l’estimation potentielle de +1,3 % en moyenne sur la période. Un tel résultat contribuerait au redressement de l’écart de production1.

Dans le même temps, le contexte économique serait marqué par le redémarrage de l’inflation, tirée notamment par l’augmentation des prix de l’énergie. L’inflation totale atteindrait +1,4 % en 2018, après +1,0 % en 2017, du fait de la hausse du prix du pétrole et de l’augmentation de la fiscalité indirecte particulièrement de celle qui y est attachée. Elle pourrait diminuer quelque peu en 2019 dans l’hypothèse d’une stabilisation des cours du pétrole et en raison d’une moindre hausse de la fiscalité indirecte.

Les grandes lignes de l’objectif budgétaire 2018-2019 se résument ainsi :

‒ un ajustement articulant maîtrise de la dépense et baisse de prélèvements obligatoires (une reprise en somme des objectifs de la mission CAP 2022, voir article par ailleurs) ;

‒ l’ajustement structurel atteindrait 0,1 puis 0,3 % de PIB. Une telle trajectoire repose sur un ralentissement de la croissance de la dépense publique en volume, ramenée à +0,7 % en 2018 puis +0,4 % en 2019 ;

‒ à partir de 2020 la politique gouvernementale devrait s’inscrire dans la continuité de la logique des années précédentes pour en arriver à freiner en volume la croissance de la dépense publique. C’est ainsi que les comptes publics seraient rétablis et que seraient regagnées des marges de manœuvre jugées utiles en cas de crise. Le solde public se redresserait ainsi de 2,6 points entre 2017 et 2022, pour revenir à l’équilibre en 2022, porté par une baisse du ratio de dépenses publiques de plus de 3 points de PIB qui permettrait en même temps de faire baisser le ratio de prélèvements obligatoires de plus d’un point.

Pour cela le gouvernement compte énormément sur les résultats que produira le programme de transformation engagée sous les auspices de la commission CAP 2022 qui poursuit trois objectifs principaux selon les auteurs : améliorer la qualité du service aux usagers, offrir un environnement de travail modernisé aux agents publics et accompagner une baisse de la dépense publique de plus de 3 points. Ces objectifs sont portés au plus haut niveau par le président de la république lui-même et son Premier ministre. Un premier comité interministériel s’est réuni sur cette question le 1er février de cette année.

L’année 2019 sera également celle de l’entrée en application d’une réforme globale touchant l’apprentissage, la formation professionnelle et le chômage. Il s’agit pour M. Macron et son gouvernement de placer politiquement les négociations UNEDIC entre partenaires sociaux dans un cadre financier prédéfini, de rendre l’apprentissage plus accessible et moins contraignant pour les entreprises, de proposer par la formation des passerelles pour s’adapter aux besoins des entreprises.

Le suivi de l’exécution budgétaire 2018 s’inscrit totalement dans les préconisations de la LPFP (2018/2022)2 définissant un système de normes à deux niveaux : une norme sur les dépenses pilotables de l’État et un objectif de dépenses totales de l’État (ODETE). Ces normes remplacent les « norme en valeur » et « norme en volume ». Elles fixent une trajectoire des dépenses de l’État sur la durée du quinquennat avec l’objectif principal d’en assurer la maîtrise.

Le périmètre de la norme de dépenses pilotables se recentre sur les dépenses sur lesquelles il est possible d’agir. Elle intègre donc en plus des crédits ouverts sur le budget général, des comptes spéciaux et budgets annexes dont les dépenses sont assimilables à de la dépense budgétaire. Par contre elle n’intègre plus certaines dépenses contraintes comme les prélèvements sur recettes à destination de l’Union européenne ou des collectivités locales, précédemment décomptés au sein de l’ancienne norme en valeur.

Au total, le périmètre de l’ODETE comptabilise non seulement les prélèvements sur recettes ci-dessus mentionnés mais également la charge de la dette, les pensions, les concours financiers en faveur des collectivités locales, les dépenses d’investissement d’avenir et les dépenses de certains comptes d’affectation spéciale. Le périmètre des administrations publiques centrales est ainsi de facto intégré.

Jusqu’en 2022, les niveaux de la norme de dépenses pilotables et de l’ODETE sont fixés par l’article 9 de la LPFP qui implique qu’à compter de 2020 le taux d’évolution en volume de la norme de dépenses pilotables soit de -1 %. Naturellement la tenue de cet objectif nécessitera la mise en œuvre de réformes qui seront issues du processus en cours de transformation de l’action publique.

Si Bruno Le Maire a tout d’abord maintenu la prévision de croissance de 2 % de l’économie française pour 2018 et 2019, il a été contraint de reconnaître que l’économie avait enregistré un « fléchissement conjoncturel » en début d’année. Il a ensuite indiqué que les enquêtes sur le climat des affaires restaient à un niveau élevé et que Bercy attendrait la présentation du projet de loi de finances 2019, fin septembre, pour amender éventuellement son scénario.

Il est pourtant évident que cette prévision ne pourra pas être maintenue. Les deux premiers trimestres de l’année ont enregistré respectivement une croissance de +0,2 %. Dans la meilleure des hypothèses la Banque de France fixe une prévision globale pour 2018 de 1,7 %, ce qui est sans doute encore très optimiste, le chiffre de 1,4 % serait indéniablement plus réaliste.

Et ce ne sont pas les propos de Gérald Darmanin promettant que le gouvernement poursuivrait « la dynamique vertueuse, moins de dépenses, moins de déficit et moins de dette en [se] donnant les moyens d’y parvenir » et indiquant que le rythme de progression des dépenses publiques devrait être l’an prochain entre 0,4 % et 0,5 % hors inflation, soit moitié moins qu’en 2018 et trois fois moins qu’en 2017, qui sont de nature à nous rassurer quant à l’évolution de la dépense publique et aux besoins urgents des populations auxquelles celle-ci doit répondre. Des coups de rabots massifs sont prévisibles ainsi que les catastrophes qui risquent de les accompagner.

L’ambition gouvernementale traduite par Bercy est de viser l’équilibre du budget en 2022, ce que le Premier ministre Édouard Philippe affiche déjà comme un prochain succès : « Cela fait 43 ans que la France vote des budgets en déficit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c’est dingue », a-t-il lancé. Ce qui est dingue, n’est-ce pas plutôt une politique au service des marchés financiers, mettant à genoux les populations et les territoires en laminant les services publics et faisant courir des risques énormes en termes de cohésion nationale et de sécurité des personnes ? En fait nous avançons doucement mais sûrement vers une politique de plus en plus antisociale aux accents de plus en plus totalitaires. Puisque M. le Premier ministre se lance dans les références historiques, rappelons-lui que 43 ans en arrière cela nous ramène à 1975, c’est-à-dire juste au moment où sous l’impulsion de Giscard d’Estaing, l’État n’a plus pu se financer auprès de la Banque de France mais a dû emprunter sur les marchés financiers et commencer à payer des intérêts.

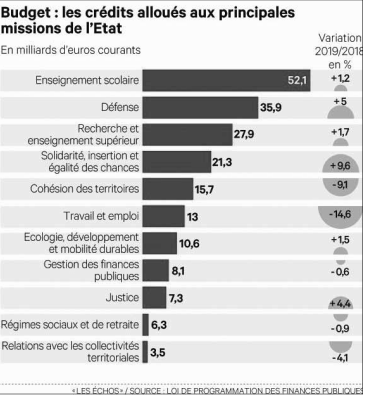

Parmi les ministères perdants, celui de la Cohésion des territoires (-7 %). Il se déleste de 1,16 milliard d’euros en 2019 et percevra donc un peu plus de 16 milliards d’euros au lieu des 17,22 de 2018. Le logement (avec les APL) sera à nouveau fortement mis à contribution pour faire les économies attendues l’an prochain censées lui rapporter 1,3 milliard d’économies, celles dites de la « contemporanéité ». En effet, à partir de l’an prochain, le calcul des APL sera basé sur les revenus de l’année en cours, et non plus sur ceux d’il y a 2 ans, ce qui va réduire les sommes engagées. Autre ministère concerné, celui des Relations avec les collectivités territoriales : 3,43 en 2019 contre 3,66 en 2018 soit 230 millions d’euros en moins.

La baisse la plus remarquable est celle du ministère du Travail et de l’emploi qui perd plus de 2 milliards d’euros entre 2018 et 2019 soit -13,5 % pour toucher l’année prochaine un peu plus de 13 milliards d’euros. Une baisse qui s’explique, entre autres, par la suppression des contrats aidés qui pourraient être ramenés de 200 000 à 100 000 ; ce qui va commencer par poser de sérieux problèmes pour beaucoup de territoires et notamment pour les petites collectivités et associations qui rendent néanmoins d’importants services aux populations qui auraient d’ailleurs dû être dotées pour cela d’emplois stables, formés et bien rémunérés.

Au titre des budgets malmenés figure aussi celui de l’Agriculture qui devrait lui aussi être réduit de 9 %. La FNSEA, principal syndicat de la profession, dénonce cette réduction : « L’agriculture française a tellement de défis à relever que ce n’est vraiment pas le moment de lui retirer du budget » ont déclaré les responsables de cette organisation.

Parmi les ministères qui connaîtront une augmentation de leur enveloppe, on retrouve celui de la Défense qui percevra 35,9 milliards d’euros en 2019 contre 34,2 en 2018, soit 1,7 milliard de plus (+5 %). Idem pour celui de l’Éducation qui touchera en 2019, 52,23 milliards d’euros soit 750 millions de plus qu’en 2018. De son côté le ministère de la Recherche et de l’enseignement supérieur recevra 500 millions d’euros de plus qu’en 2018, pour atteindre 27,9 milliards. À noter également, celui de la Solidarité, de l’insertion et de l’égalité des chances qui touchera 20,7 milliards d’euros contre 19,4 en 2018 soit 1,3 milliard de plus (+7%). Ou encore celui de la Justice qui bénéficiera d’une hausse de 310 000 euros en 2019 pour atteindre 7,3 milliards d’euros (+ 4%). Il faut remarquer que si ces ministères connaissent une certaine embellie, le montant des augmentations qui leur sont proposées, sont loin de répondre aux besoins criants, particulièrement de l’Éducation nationale et de la recherche. La limitation de leurs besoins est notamment la conséquence de réformes structurelles impactant le contenu des enseignements et l’organisation de leur transmission.

Enfin les ministères des Sports et de la Santé bien qu’ils doivent percevoir une petite obole supplémentaire recevront moins qu’initialement prévu dans la loi de programmation des finances, faisant les frais d’un réajustement de certains crédits.

Au global, en 2019, l’État veut parvenir à limiter la hausse des dépenses publiques à 0,4 % hors inflation des dépenses dites pilotables contre 0,7 % prévus en 2018. Et Laurent Saint-Martin, vice-président LREM de la commission des Finances de préciser que : « L’an dernier, l’accent n’avait été mis que partiellement sur la dépense publique pour éviter de procéder par rabot, mais le budget de 2019 est en effet essentiel pour enclencher l’effort que nous avons promis. »

Seule véritable variable d’ajustement lorsqu’on parle de la dépense publique et des crédits de fonctionnement des administrations publiques, l’emploi public s’apprête à subir des tailles profondes même si le gouvernement reste assez évasif sur la question. De sérieuses indications ont néanmoins filtré laissant augurer les pires scénarios.

Les choix gouvernementaux en matière de suppressions de postes dans la Fonction publique sont la clé de voute de la LPFP 2018-2022. Pour 2018, il avait été décidé de ne pas prendre à bras-le-corps cette question ce qui n’avait pas empêché E. Macron d’annoncer son ambition de supprimer 50 000 emplois dans la Fonction publique d’État. Au global toutes fonctions et agences publiques confondues, l’objectif est de 120 000 suppressions d’emplois d’agents publics.

Au titre des dossiers sensibles, les suppressions de postes dans l’administration fiscale et une possible réforme de la présence de l’État en région.

« Mon objectif, c’est l’efficacité de la dépense publique. C’est qu’un euro pris dans la poche des Français soit bien utilisé », plaide le Premier ministre. Si certaines politiques publiques qui « fonctionnent bien » seront « préservées et développées », d’autres seront « corrigées », affirme-t-il. « Qu’il faille diminuer l’emploi public dans certains domaines, ça me semble évident », poursuit-il, même s’il ne se « pose pas la question tous les matins de savoir si ça doit être 120 000 emplois en moins dans les trois Fonctions publiques » […] Notre objectif c’est de faire en sorte que les agents publics restent au niveau le plus proche possible des gens. […] Ça exige des efforts de réorganisation de l’ensemble de l’organisation territoriale de lÉtat », conclut-il. On peut difficilement être plus clair !

Selon diverses sources d’information, l’administration fiscale pourrait se préparer à perdre 20 000 postes sur l’ensemble du quinquennat. Une régression inouïe de l’administration fiscale est en cours faisant dire à V. Drezet, syndicaliste dans ce secteur : « Ce qui va se passer est inédit. Certaines missions vont être abandonnées. On est à l’aube d’un big-bang, d’une attaque frontale contre l’action publique. »

Un plan choc est en effet en préparation. Il pourrait consister en la fermeture de près d’un centre des impôts sur trois pouvant aller jusqu’à supprimer 30 000 postes à la Direction générale des finances publiques d’ici 2022. Ce n’est ni plus ni moins que le procureur général auprès de la Cour des comptes qui souhaite un tel traitement de choc. Cela reviendrait à passer de 2 000 suppressions de postes par an actuellement à 7 500. Si, dans son rapport final, la Cour des comptes ne reprend pas ces chiffres, le constat est rude. Les Sages évoquent « une gestion des ressources humaines lourde et sans anticipation » et la « nécessité d’une stratégie de transformation ». Cela veut tout dire !

Le développement de l’informatique sert à justifier les suppressions d’emplois. Sont évoqués les déclarations informatiques sur internet, les échanges par mails avec le fisc. Tout cela fait chuter la fréquentation aux guichets estimée à -20 % depuis 2012 selon la Cour. Il faudrait que ces sages viennent visiter les centres des impôts les jours de réception des contribuables pour constater l’ineptie de tels propos. Et au moins qu’ils aient l’honnêteté de mettre leur estimation en regard des suppressions d’emplois déjà subies par cette administration (30 000 sur 170 000, soit -18 %).

Quelque peu gêné aux entournures le gouvernement par la voix de Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, refuse de confirmer l’ampleur de la baisse des effectifs. Il prend cependant soin de préciser que la fin de la taxe d’habitation, le prélèvement à la source et la dématérialisation des feuilles d’impôts conduisent le pouvoir exécutif à alléger les effectifs. Sauf que pour atteindre de tels objectifs de suppression d’emplois, il oublie de dire que les coupes ne concerneraient pas que les services gestionnaires de la TH et de l’IR, mais qu’elles iraient bien au-delà s’attaquant au cœur même de l’administration fiscale qu’est le contrôle fiscal et notamment le contrôle des entreprises. Pas étonnant lorsqu’on connaît l’appétence gouvernementale pour la reconnaissance du droit à l’erreur et le développement de relations de confiance avec le milieu des affaires. Et c’est tout naturellement que le gouvernement estime que la numérisation doit permettre aux finances publiques de travailler avec moins de personnel. Un plan d’ailleurs en parfaite adéquation avec l’objectif affiché par E. Macron de suppression d’emplois dans la Fonction publique d’État. Peut-être pas un hasard total si un consensus a été aussi vite trouvé avec le groupe LREM pour faire sauter le verrou de Bercy. À la clé sans doute y a-t-il une nouvelle pépite de suppressions d’emplois au sein de la CIF3 et un nouveau moyen de contourner le suivi de certains fraudeurs en renvoyant la balle à une sphère judiciaire déjà surchargée.

Installation d’un nouveau système informatique dans un ministère, supervision de la création d’une piscine municipale, d’un lycée, d’un collège, d’une école, d’un gymnase, aménagement urbain, réorganisation de services, d’administrations… De telles tâches de la Fonction publique réalisées par des fonctionnaires pourraient bientôt être effectuées avec des contrats de mission. Largement usités dans l’industrie du BTP, ils permettraient l’embauche de personnels, avec ou sans le statut de fonctionnaire, le temps d’un projet. Ces contrats pourraient durer jusqu’à 6 ans. Ils seraient ouverts aux contractuels comme aux fonctionnaires. Ils pourraient également s’appliquer dans tous les secteurs de la Fonction publique, allant de l’État aux hôpitaux. Une conception aux antipodes du rôle du fonctionnaire responsable, citoyen et sécurisé dans son emploi, qui rompt avec l’objectif d’un travail sur le long terme réalisé dans un collectif.

Le gouvernement a décidé de geler le point d’indice des fonctionnaires ce qui revient à geler leurs salaires. Une décision de gel qui s’inscrit dans une logique des politiques salariales dans la Fonction publique remontant à 2010 même si une légère augmentation de 0,6 % a eu lieu en 2016 et 2017. Certes l’effet GVT a permis de limiter la baisse du pouvoir d’achat des fonctionnaires qui demeurent malgré tout inférieure à l’augmentation perçue dans le privé.

L’État ferait cependant un geste de 840 millions d’euros l’an prochain. Cela consisterait en une revalorisation des carrières promise par F. Hollande et bénéficiant à tous les fonctionnaires même si certains toucheront plus que d’autres (travailleurs sociaux, gardiens de la paix, professeurs certifiés). En fait une aumône !

Autre cible, les services déconcentrés de l’État. « Il y a 37 000 points de contacts de l’État dans les régions. Cela aboutit à empiler les dispositifs avec les réseaux des collectivités locales, et les Français ne s’y retrouvent plus », souligne Amélie de Montchalin, coordinatrice de la délégation LREM en commission des Finances. Le thème de l’empilage des dispositifs est maintenant bien connu et on sait à quoi il conduit… Toujours est-il que ce sujet a été étudié dans le cadre des travaux du comité CAP 2022 dont le rapport officiellement destiné à ne jamais voir la lumière du jour est disponible sur tous les réseaux gouvernementaux et va servir à alimenter toute la réflexion gouvernementale. C’est d’ailleurs notamment sur la capacité de chaque ministre à mettre en musique ces réformes de l’action publique que le Premier ministre, Edouard Philippe, évaluera chacun d’eux. Au titre des réjouissances pourrait d’ailleurs figurer la disparition du ministère des Sports.

Au-delà des coupes dans les emplois publics dans les ministères, le gouvernement se propose aussi d’insister sur la numérisation de l’administration. Dans un récent rapport, l’Inspection générale des finances a chiffré que des économies de l’ordre de 600 millions sont possibles sur les 3 milliards dépensés chaque année en informatisation. Il s’agirait pour cela de mieux mutualiser les moyens. On sait ce qui se trame derrière ce type de discours. Au-delà des dépenses d’équipements, il y a aussi la question des emplois et du matériel mis à disposition des personnels, ordinateurs mais aussi qualité et convivialité des applications.

Enfin une autre piste d’économie serait dans les tuyaux. Il s’agit de relancer la chasse aux niches fiscales, et aux aides jugées inefficaces. Est tout particulièrement ciblé le taux réduit de TVA dans le bâtiment et la restauration ainsi que pour les aides à la transition énergétique. Quant aux ministères, ils pourraient ne plus être chargés que de la conception des politiques publiques. L’application de ces dernières serait confiée à des agences. Un vieux rêve de la LOLF4 et de la Commission européenne verrait ainsi le jour. C’est dans une telle épure que le ministère des Sports pourrait en arriver à disparaître.

Le gouvernement pourtant si prévoyant, n’avait visiblement pas prévu certaines dépenses. Par exemple que la suppression de la taxe d’habitation pour tous les ménages allait constituer à terme un manque à gagner de 8 milliards d›euros pour l’État. Et puis il devra également prendre en charge une partie de la dette de la SNCF (2 milliards d’euros par an), sauf si tout cela n’était en fait qu’un effet d’annonce pour faire passer la pilule de sa réforme rétrograde. Et le gouvernement qui continue à tabler sur une reprise de l’économie alors que tous les indicateurs se retournent, croissance, aggravation du déficit commercial, crise commerciale états-Unis/Europe, devra sans doute revoir à la baisse ses prévisions. Un autre manque à gagner en perspective !

Dans le rapport préparatoire au débat d’orientation des finances publiques (DOFP 2019), la commission des Finances du Sénat pointe outre une augmentation plus forte que prévu de la baisse des crédits alloués aux « relations avec les collectivités locales », 230 millions d’euros au lieu de 150, une plus faible hausse du fonds de compensation TVA (FCTVA) qu’initialement anticipée dénotant au final un redémarrage modéré de l’investissement local. Enfin il est à craindre de nouvelles baisses sur les dotations forfaitaires aux collectivités locales.

Quant au coût de la suppression de la taxe d’habitation estimé au total à 10,5 milliards d’euros, montant ramené à 8 milliards si cette taxe est maintenue pour les résidences secondaires, celui-ci pourrait être finalement compensé par de l’emprunt qui se traduirait par une augmentation du déficit de 0,2 point de PIB en moyenne entre 2020 et 2022.

Est en préparation au plan gouvernemental le transfert vers le budget de l’État des futurs excédents de la Sécurité sociale. Cette question a été mise en débat à l’assemblée nationale avant le départ en congé lors du débat d’orientation des finances publiques pour 2019.

C’est M. Olivier Véran, rapporteur général de la commission des Affaires sociales à l’Assemblée qui a abordé le sujet en ces termes : « Lorsque les finances sociales s’améliorent de façon générale, on peut légitimement s’interroger sur une participation de cet excédent des finances sociales à la vie générale du budget de l’État. »

Et c’est ainsi que la Loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour 2019 ébauche le scénario d’une protection sociale « très excédentaire ». Le surplus servirait à « la réduction du déficit de l’État, sous forme de transfert, dès 2019 ». Un excédent qui, selon la Cour des comptes, pourrait atteindre « approximativement » 24 milliards d’euros en 2022. Cette dernière épingle cependant les actuels procédés de transferts entre les budgets de la Sécu et de l’État qu’elle juge « pas toujours d’une grande clarté ».

Voilà sans doute pourquoi entre autres, au plan institutionnel, les articles 6 et 7 de la réforme constitutionnelle prévoient de réduire les délais des assemblées pour adopter le budget de l’État et celui de la Sécu. Il s’agit de dégager du temps pour examiner des textes non budgétaires et d’amener les députés à débattre dans un cadre commun des articles portant sur les recettes des deux projets de loi de financement.

Ces évolutions confirment l’engagement d’une réforme beaucoup plus vaste du financement de la protection sociale, dont les retraites. L’objectif est de poursuivre jusqu’à son terme ultime le désengagement des entreprises du financement de la protection sociale, non seulement retraite mais aussi santé, en ne faisant relever de la Sécurité sociale qu’un socle commun minimum et en transférant tout le reste à des assurances privées. Là encore un vieux rêve du Medef est en passe de devenir réalité !

Le projet de budget 2019 est une nouvelle charge contre l’ensemble des services publics. Il confirme l’inscription totale de la politique de Macron et de son gouvernement dans la plus pure veine ultralibérale au service du Medef et des marchés financiers. Le projet de budget 2019, partie intégrante de la LPFP 2018-2022, est le premier qui caractérise vraiment le fond idéologique des choix « macronistes ». Le budget 2018 n’a constitué de ce point de vue qu’une simple entrée en matière.

Pour se déployer, ce projet de budget prend appui sur les projets gouvernementaux initiés depuis 2017 (réforme du Code du travail, réforme de la SNCF…). E. Macron et son équipe veulent entériner totalement le changement de paradigme auquel aspirent le Medef et les milieux financiers. Il s’agit de réduire sans cesse la dépense publique pour laisser à la disposition des marchés le plus d’argent public frais possible afin de venir alimenter le rendement des dividendes servis aux actionnaires et les opérations spéculatives de toute espèce. Dans le même temps il s’agit de transférer au privé toutes les missions publiques jugées comme pouvant être lucratives pour ce dernier. Peu importe si cela crée du chômage en mettant sur le carreau des milliers d’emplois publics, peu importe si de nombreux métiers sont totalement déqualifiés, peu importe si des missions sont saccagées voire purement abandonnées, peu importe si tout un pan de la population ne pourra plus avoir accès à de multiples services dont certains peuvent s’avérer vitaux au sens propre comme au sens figuré.

Cette politique est une véritable politique d’enfoncement dans la crise. Jugeons-en plutôt. Le Premier ministre vient d’annoncer que l’objectif de réduction du déficit à 2,3 % en 2018 devrait être relevé à 2,6 %. Il devrait atteindre 3 % en 2019, conséquence de la transformation du CICE en suppression de cotisations sociales des entreprises ainsi que d’une croissance estimée à 1,7 % au lieu de 1,9 %. On mesure ici la pleine réussite des politiques gouvernementales de cadeaux fiscaux et sociaux aux entreprises en faveur du capital. Ainsi, les milliards qui leurs sont distribués à l’aveugle représentent au total quelque 220 milliards d’euros. L’inexistence de critères d’incitation assortis de dispositifs de contrôles et de suivis visant des objectifs sociaux de créations d’emplois et de formation pour les entreprises comme pour les banques, minent la croissance en asséchant la création de richesses. Le déficit de la balance commerciale qui a atteint 33,5 milliards au cours du premier semestre, un record, tient comme le souligne Patrick Artus dans le journal Les Échos du 08/08/2018 au fait que la France est le seul pays développé à continuer à se désindustrialiser. Cela atteste de l’inefficacité d’une politique de l’offre entièrement tournée vers la reconstitution des profits des entreprises et du choix délibéré du grand patronat français d’utiliser l’argent reçu à tout autre chose qu’à se soucier de faire croître la valeur ajoutée produite sur le territoire national.

Les choix répétés de réduction de la dépense publique et sociale participent dans les faits à tarir les investissements tant matériels qu’humains, tant publics que privés, et au lieu de réduire le déficit, l’accroissent. Sans redémarrage d’une croissance saine, donc sans création de richesses nouvelles permettant d’alimenter les budgets publics et sociaux, l’État, qui se doit d’assurer un minimum vital aux citoyens comme aux territoires, n’a d’autres solutions que de se tourner vers l’emprunt sur les marchés pour boucher les trous et ainsi d’accroître son déficit. Le premier poste budgétaire du budget est celui du remboursement des intérêts de la dette 42 milliards d’euros servis aux marchés financiers alors que les banques reçoivent de l’argent à 0 %, voire à un taux inférieur et l’utilisent pour tout autre chose que des investissements utiles (services publics, industrie…).

Qu’à cela ne tienne ! C’est sans sourciller que M. Philippe annonce pour 2019 une nouvelle cure d’austérité. Ainsi 4 500 emplois de fonctionnaires devraient être supprimés, les aides sociales devraient baisser de 3 milliards et des mesures structurelles concernant l’assurance chômage, les collectivités territoriales et les retraites devraient être engagées. À nouveau autant de choix qui ne feront qu’alimenter le cercle vicieux des déficits et précipiter un nombre toujours plus grand de nos concitoyens dans la précarité et la pauvreté. Une véritable descente aux enfers se prépare.

L’heure est à passer à la contre-offensive avec des propositions précises et radicales constituant un socle sur lequel les salariés et les populations pourront prendre appui pour engager les luttes nécessaires face à cette entreprise gouvernementale de casse généralisée et pour construire un nouveau pacte social. Et c’est ainsi et non en commençant par le contraire que se créeront les conditions d’un rassemblement fiable, pérenne et efficace du peuple de gauche et de ses représentants alliant luttes de terrain et bulletin de vote.

Au cœur de cette stratégie de rassemblement est la question centrale de l’argent et de son utilisation, de la lutte entre coût du travail et coût du capital. Voilà pourquoi il nous faut faire monter plus que jamais le débat et les actions pour un autre euro et une autre utilisation de la BCE et du crédit bancaire afin de financer le développement des services publics et donc de soutenir la dépense publique. Celle-ci doit absolument être relancée pour répondre aux défis économiques, sociaux et écologiques de notre temps. Voilà pourquoi il est également urgent de travailler à une grande réforme de la fiscalité mettant à contribution à leur juste niveau les entreprises, le capital et la fortune avec une modulation de leur contribution en fonction de critères sociaux et écologiques (formation, emplois et respect de normes environnementales). Il n’y a pas de temps à perdre. C’est sur l’ensemble de ces questions que notre prochain congrès aura à se prononcer clairement.

1. Écart de production : Différence de niveau entre la production effective et la production potentielle.

2. LPFP : Loi de programmation des finances publiques.

3. CIF : commission des infractions fiscales.

4. LOLF) Loi organique relative aux lois de finances.

|

SOLDE DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT en milliards d’euros (1) |

|||||

|

Comptabilité budgétaire |

Exécution 2015 |

Exécution 2016 |

LFI 2017 |

Révisé 2017 |

PLF 2018 |

|

Dépenses nettes* |

366,7 |

376,2 |

381,6 |

384,8 |

386,3 |

|

Ù à dont dépenses du budget général |

296,5 |

310,7 |

318,5 |

322,4 |

325,8 |

|

Ù à dont prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales |

50,5 |

46,5 |

44,4 |

44,5 |

40,3 |

|

Ù à dont prélèvements sur recettes au profit de l’Union européenne |

19,7 |

19,0 |

18,7 |

17,9 |

20,2 |

|

Recettes nettes |

294,5 |

300,3 |

306,9 |

303,1 |

302,0 |

|

Ù à dont impôt sur le revenu |

69,3 |

71,8 |

73,4 |

72,6 |

72,7 |

|

Ù à dont impôt sur les sociétés |

33,5 |

30,0 |

29,1 |

28,4 |

25,3 |

|

Ù à dont taxe sur la valeur ajoutée** |

141,8 |

144,4 |

149,3 |

150,5 |

152,8 |

|

Ù à dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |

13,8 |

15,9 |

10,6 |

10,4 |

13,3 |

|

Ù à dont autres recettes fiscales |

21,7 |

22,0 |

30,0 |

28,2 |

24,6 |

|

Ù à dont recettes non fiscales |

14,4 |

16,2 |

14,5 |

13,0 |

13,2 |

|

Solde du budget général |

-72,1 |

-75,9 |

-74,7 |

-81,7 |

-84,3 |

|

Solde des comptes spéciaux |

1,6 |

6,8 |

5,4 |

5,2 |

1,4 |

|

SOLDE GÉNÉRAL |

-70,5 |

-69,1 |

-69,3 |

-76,5 |

- 82,9 |

* Par conversion les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’union européenne sont inclus sur la ligne dépenses.

** Pour la première fois en 2018, les régions bénéficieront d’une affectation d’une fraction de la TVA.

(1) Source : comptes publics, ministère de l’économie et des Finances. zzz

Budget réduit tel est l’objectif du projet de loi finances pour 2019 que le gouvernement s’apprête à proposer. Pour cela il va falloir tailler dans les dépenses de certains ministères. Une cure d’amaigrissement des dépenses publiques est au menu. Les lettres de cadrage budgétaire pour l’année 2019 envoyées aux divers ministères le confirment. La première présentation du projet global qu’en a fait le Premier ministre en cette rentrée donne une forme plus concrète à ces choix.

Attendus et contexte de la préparation du budget 2019

Bilan

Fort des résultats obtenus en 2017, le gouvernement veut accélérer sa marche vers l’équilibre budgétaire au sens maastrichtien du terme. En effet en 2017 le solde des administrations publiques centrales a atteint -65,3 Md€ contre -76,8 Md€ en 2016, traduisant dans les faits le passage du solde de l’État de -73,8 Md€ à -64,3 Md€ ainsi que de celui des organismes divers d’administration centrale.

Quant au solde des administrations de sécurité sociale il est redevenu positif (+5,0 Md€ contre -2,2 Md€ en 2016). Cela est la traduction de l’application stricte de l’objectif national de dépenses d’assurance-maladie (Ondam) fixé pour 2017. Même le solde du régime général et du fonds de solidarité vieillesse a réalisé des prouesses en n’enregistrant qu’un déficit de -5,1 Md€, niveau jamais atteint depuis les années 2000.

S’agissant du solde des administrations publiques locales, celui-ci demeure excédentaire en 2017, comme en 2016, bien que cet excédent se soit réduit (+0,8Mds€ en 2017 contre +3,0 Mds€ en 2017). Cela tient à la reprise des investissements dans les collectivités territoriales, besoins urgents et approche des élections produisant leurs effets.

Perspectives

Pour le gouvernement, la croissance devrait rester solide, à +2,0 % en 2018 et +1,9 % en 2019 se bornant aux prévisions du Programme de stabilité. Il analyse en effet le fléchissement de la croissance de ce début d’année à un contrecoup d’une fin d’année 2017 très dynamique. Toujours selon les prévisionnistes gouvernementaux, entre 2020 et 2022, l’économie française continuerait de croître à un rythme de +1,7 %, c’est-à-dire à un rythme plus soutenu que l’estimation potentielle de +1,3 % en moyenne sur la période. Un tel résultat contribuerait au redressement de l’écart de production1.

Dans le même temps, le contexte économique serait marqué par le redémarrage de l’inflation, tirée notamment par l’augmentation des prix de l’énergie. L’inflation totale atteindrait +1,4 % en 2018, après +1,0 % en 2017, du fait de la hausse du prix du pétrole et de l’augmentation de la fiscalité indirecte particulièrement de celle qui y est attachée. Elle pourrait diminuer quelque peu en 2019 dans l’hypothèse d’une stabilisation des cours du pétrole et en raison d’une moindre hausse de la fiscalité indirecte.

Les grandes lignes de l’objectif budgétaire 2018-2019 se résument ainsi :

‒ un ajustement articulant maîtrise de la dépense et baisse de prélèvements obligatoires (une reprise en somme des objectifs de la mission CAP 2022, voir article par ailleurs) ;

‒ l’ajustement structurel atteindrait 0,1 puis 0,3 % de PIB. Une telle trajectoire repose sur un ralentissement de la croissance de la dépense publique en volume, ramenée à +0,7 % en 2018 puis +0,4 % en 2019 ;

‒ à partir de 2020 la politique gouvernementale devrait s’inscrire dans la continuité de la logique des années précédentes pour en arriver à freiner en volume la croissance de la dépense publique. C’est ainsi que les comptes publics seraient rétablis et que seraient regagnées des marges de manœuvre jugées utiles en cas de crise. Le solde public se redresserait ainsi de 2,6 points entre 2017 et 2022, pour revenir à l’équilibre en 2022, porté par une baisse du ratio de dépenses publiques de plus de 3 points de PIB qui permettrait en même temps de faire baisser le ratio de prélèvements obligatoires de plus d’un point.

Pour cela le gouvernement compte énormément sur les résultats que produira le programme de transformation engagée sous les auspices de la commission CAP 2022 qui poursuit trois objectifs principaux selon les auteurs : améliorer la qualité du service aux usagers, offrir un environnement de travail modernisé aux agents publics et accompagner une baisse de la dépense publique de plus de 3 points. Ces objectifs sont portés au plus haut niveau par le président de la république lui-même et son Premier ministre. Un premier comité interministériel s’est réuni sur cette question le 1er février de cette année.

L’année 2019 sera également celle de l’entrée en application d’une réforme globale touchant l’apprentissage, la formation professionnelle et le chômage. Il s’agit pour M. Macron et son gouvernement de placer politiquement les négociations UNEDIC entre partenaires sociaux dans un cadre financier prédéfini, de rendre l’apprentissage plus accessible et moins contraignant pour les entreprises, de proposer par la formation des passerelles pour s’adapter aux besoins des entreprises.

Suivi

Le suivi de l’exécution budgétaire 2018 s’inscrit totalement dans les préconisations de la LPFP (2018/2022)2 définissant un système de normes à deux niveaux : une norme sur les dépenses pilotables de l’État et un objectif de dépenses totales de l’État (ODETE). Ces normes remplacent les « norme en valeur » et « norme en volume ». Elles fixent une trajectoire des dépenses de l’État sur la durée du quinquennat avec l’objectif principal d’en assurer la maîtrise.

Le périmètre de la norme de dépenses pilotables se recentre sur les dépenses sur lesquelles il est possible d’agir. Elle intègre donc en plus des crédits ouverts sur le budget général, des comptes spéciaux et budgets annexes dont les dépenses sont assimilables à de la dépense budgétaire. Par contre elle n’intègre plus certaines dépenses contraintes comme les prélèvements sur recettes à destination de l’Union européenne ou des collectivités locales, précédemment décomptés au sein de l’ancienne norme en valeur.

Au total, le périmètre de l’ODETE comptabilise non seulement les prélèvements sur recettes ci-dessus mentionnés mais également la charge de la dette, les pensions, les concours financiers en faveur des collectivités locales, les dépenses d’investissement d’avenir et les dépenses de certains comptes d’affectation spéciale. Le périmètre des administrations publiques centrales est ainsi de facto intégré.

Jusqu’en 2022, les niveaux de la norme de dépenses pilotables et de l’ODETE sont fixés par l’article 9 de la LPFP qui implique qu’à compter de 2020 le taux d’évolution en volume de la norme de dépenses pilotables soit de -1 %. Naturellement la tenue de cet objectif nécessitera la mise en œuvre de réformes qui seront issues du processus en cours de transformation de l’action publique.

Traduction et analyse de ces choix de politique budgétaire pour 2019

Si Bruno Le Maire a tout d’abord maintenu la prévision de croissance de 2 % de l’économie française pour 2018 et 2019, il a été contraint de reconnaître que l’économie avait enregistré un « fléchissement conjoncturel » en début d’année. Il a ensuite indiqué que les enquêtes sur le climat des affaires restaient à un niveau élevé et que Bercy attendrait la présentation du projet de loi de finances 2019, fin septembre, pour amender éventuellement son scénario.

Il est pourtant évident que cette prévision ne pourra pas être maintenue. Les deux premiers trimestres de l’année ont enregistré respectivement une croissance de +0,2 %. Dans la meilleure des hypothèses la Banque de France fixe une prévision globale pour 2018 de 1,7 %, ce qui est sans doute encore très optimiste, le chiffre de 1,4 % serait indéniablement plus réaliste.

Et ce ne sont pas les propos de Gérald Darmanin promettant que le gouvernement poursuivrait « la dynamique vertueuse, moins de dépenses, moins de déficit et moins de dette en [se] donnant les moyens d’y parvenir » et indiquant que le rythme de progression des dépenses publiques devrait être l’an prochain entre 0,4 % et 0,5 % hors inflation, soit moitié moins qu’en 2018 et trois fois moins qu’en 2017, qui sont de nature à nous rassurer quant à l’évolution de la dépense publique et aux besoins urgents des populations auxquelles celle-ci doit répondre. Des coups de rabots massifs sont prévisibles ainsi que les catastrophes qui risquent de les accompagner.

L’ambition gouvernementale traduite par Bercy est de viser l’équilibre du budget en 2022, ce que le Premier ministre Édouard Philippe affiche déjà comme un prochain succès : « Cela fait 43 ans que la France vote des budgets en déficit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c’est dingue », a-t-il lancé. Ce qui est dingue, n’est-ce pas plutôt une politique au service des marchés financiers, mettant à genoux les populations et les territoires en laminant les services publics et faisant courir des risques énormes en termes de cohésion nationale et de sécurité des personnes ? En fait nous avançons doucement mais sûrement vers une politique de plus en plus antisociale aux accents de plus en plus totalitaires. Puisque M. le Premier ministre se lance dans les références historiques, rappelons-lui que 43 ans en arrière cela nous ramène à 1975, c’est-à-dire juste au moment où sous l’impulsion de Giscard d’Estaing, l’État n’a plus pu se financer auprès de la Banque de France mais a dû emprunter sur les marchés financiers et commencer à payer des intérêts.

Les ministères mis au régime sec, seuls trois tirent leur épingle du jeu…

Parmi les ministères perdants, celui de la Cohésion des territoires (-7 %). Il se déleste de 1,16 milliard d’euros en 2019 et percevra donc un peu plus de 16 milliards d’euros au lieu des 17,22 de 2018. Le logement (avec les APL) sera à nouveau fortement mis à contribution pour faire les économies attendues l’an prochain censées lui rapporter 1,3 milliard d’économies, celles dites de la « contemporanéité ». En effet, à partir de l’an prochain, le calcul des APL sera basé sur les revenus de l’année en cours, et non plus sur ceux d’il y a 2 ans, ce qui va réduire les sommes engagées. Autre ministère concerné, celui des Relations avec les collectivités territoriales : 3,43 en 2019 contre 3,66 en 2018 soit 230 millions d’euros en moins.

La baisse la plus remarquable est celle du ministère du Travail et de l’emploi qui perd plus de 2 milliards d’euros entre 2018 et 2019 soit -13,5 % pour toucher l’année prochaine un peu plus de 13 milliards d’euros. Une baisse qui s’explique, entre autres, par la suppression des contrats aidés qui pourraient être ramenés de 200 000 à 100 000 ; ce qui va commencer par poser de sérieux problèmes pour beaucoup de territoires et notamment pour les petites collectivités et associations qui rendent néanmoins d’importants services aux populations qui auraient d’ailleurs dû être dotées pour cela d’emplois stables, formés et bien rémunérés.

Au titre des budgets malmenés figure aussi celui de l’Agriculture qui devrait lui aussi être réduit de 9 %. La FNSEA, principal syndicat de la profession, dénonce cette réduction : « L’agriculture française a tellement de défis à relever que ce n’est vraiment pas le moment de lui retirer du budget » ont déclaré les responsables de cette organisation.

… La Défense, l’Éducation, et les solidarités mieux lotis

Parmi les ministères qui connaîtront une augmentation de leur enveloppe, on retrouve celui de la Défense qui percevra 35,9 milliards d’euros en 2019 contre 34,2 en 2018, soit 1,7 milliard de plus (+5 %). Idem pour celui de l’Éducation qui touchera en 2019, 52,23 milliards d’euros soit 750 millions de plus qu’en 2018. De son côté le ministère de la Recherche et de l’enseignement supérieur recevra 500 millions d’euros de plus qu’en 2018, pour atteindre 27,9 milliards. À noter également, celui de la Solidarité, de l’insertion et de l’égalité des chances qui touchera 20,7 milliards d’euros contre 19,4 en 2018 soit 1,3 milliard de plus (+7%). Ou encore celui de la Justice qui bénéficiera d’une hausse de 310 000 euros en 2019 pour atteindre 7,3 milliards d’euros (+ 4%). Il faut remarquer que si ces ministères connaissent une certaine embellie, le montant des augmentations qui leur sont proposées, sont loin de répondre aux besoins criants, particulièrement de l’Éducation nationale et de la recherche. La limitation de leurs besoins est notamment la conséquence de réformes structurelles impactant le contenu des enseignements et l’organisation de leur transmission.

Enfin les ministères des Sports et de la Santé bien qu’ils doivent percevoir une petite obole supplémentaire recevront moins qu’initialement prévu dans la loi de programmation des finances, faisant les frais d’un réajustement de certains crédits.

Au global, en 2019, l’État veut parvenir à limiter la hausse des dépenses publiques à 0,4 % hors inflation des dépenses dites pilotables contre 0,7 % prévus en 2018. Et Laurent Saint-Martin, vice-président LREM de la commission des Finances de préciser que : « L’an dernier, l’accent n’avait été mis que partiellement sur la dépense publique pour éviter de procéder par rabot, mais le budget de 2019 est en effet essentiel pour enclencher l’effort que nous avons promis. »

Le cœur du dispositif de réduction de la dépense publique : la suppression des emplois publics

Seule véritable variable d’ajustement lorsqu’on parle de la dépense publique et des crédits de fonctionnement des administrations publiques, l’emploi public s’apprête à subir des tailles profondes même si le gouvernement reste assez évasif sur la question. De sérieuses indications ont néanmoins filtré laissant augurer les pires scénarios.

Les choix gouvernementaux en matière de suppressions de postes dans la Fonction publique sont la clé de voute de la LPFP 2018-2022. Pour 2018, il avait été décidé de ne pas prendre à bras-le-corps cette question ce qui n’avait pas empêché E. Macron d’annoncer son ambition de supprimer 50 000 emplois dans la Fonction publique d’État. Au global toutes fonctions et agences publiques confondues, l’objectif est de 120 000 suppressions d’emplois d’agents publics.

Au titre des dossiers sensibles, les suppressions de postes dans l’administration fiscale et une possible réforme de la présence de l’État en région.

« Mon objectif, c’est l’efficacité de la dépense publique. C’est qu’un euro pris dans la poche des Français soit bien utilisé », plaide le Premier ministre. Si certaines politiques publiques qui « fonctionnent bien » seront « préservées et développées », d’autres seront « corrigées », affirme-t-il. « Qu’il faille diminuer l’emploi public dans certains domaines, ça me semble évident », poursuit-il, même s’il ne se « pose pas la question tous les matins de savoir si ça doit être 120 000 emplois en moins dans les trois Fonctions publiques » […] Notre objectif c’est de faire en sorte que les agents publics restent au niveau le plus proche possible des gens. […] Ça exige des efforts de réorganisation de l’ensemble de l’organisation territoriale de lÉtat », conclut-il. On peut difficilement être plus clair !

Bercy subirait un véritable sevrage…

Selon diverses sources d’information, l’administration fiscale pourrait se préparer à perdre 20 000 postes sur l’ensemble du quinquennat. Une régression inouïe de l’administration fiscale est en cours faisant dire à V. Drezet, syndicaliste dans ce secteur : « Ce qui va se passer est inédit. Certaines missions vont être abandonnées. On est à l’aube d’un big-bang, d’une attaque frontale contre l’action publique. »

Un plan choc est en effet en préparation. Il pourrait consister en la fermeture de près d’un centre des impôts sur trois pouvant aller jusqu’à supprimer 30 000 postes à la Direction générale des finances publiques d’ici 2022. Ce n’est ni plus ni moins que le procureur général auprès de la Cour des comptes qui souhaite un tel traitement de choc. Cela reviendrait à passer de 2 000 suppressions de postes par an actuellement à 7 500. Si, dans son rapport final, la Cour des comptes ne reprend pas ces chiffres, le constat est rude. Les Sages évoquent « une gestion des ressources humaines lourde et sans anticipation » et la « nécessité d’une stratégie de transformation ». Cela veut tout dire !

Le développement de l’informatique sert à justifier les suppressions d’emplois. Sont évoqués les déclarations informatiques sur internet, les échanges par mails avec le fisc. Tout cela fait chuter la fréquentation aux guichets estimée à -20 % depuis 2012 selon la Cour. Il faudrait que ces sages viennent visiter les centres des impôts les jours de réception des contribuables pour constater l’ineptie de tels propos. Et au moins qu’ils aient l’honnêteté de mettre leur estimation en regard des suppressions d’emplois déjà subies par cette administration (30 000 sur 170 000, soit -18 %).

Quelque peu gêné aux entournures le gouvernement par la voix de Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, refuse de confirmer l’ampleur de la baisse des effectifs. Il prend cependant soin de préciser que la fin de la taxe d’habitation, le prélèvement à la source et la dématérialisation des feuilles d’impôts conduisent le pouvoir exécutif à alléger les effectifs. Sauf que pour atteindre de tels objectifs de suppression d’emplois, il oublie de dire que les coupes ne concerneraient pas que les services gestionnaires de la TH et de l’IR, mais qu’elles iraient bien au-delà s’attaquant au cœur même de l’administration fiscale qu’est le contrôle fiscal et notamment le contrôle des entreprises. Pas étonnant lorsqu’on connaît l’appétence gouvernementale pour la reconnaissance du droit à l’erreur et le développement de relations de confiance avec le milieu des affaires. Et c’est tout naturellement que le gouvernement estime que la numérisation doit permettre aux finances publiques de travailler avec moins de personnel. Un plan d’ailleurs en parfaite adéquation avec l’objectif affiché par E. Macron de suppression d’emplois dans la Fonction publique d’État. Peut-être pas un hasard total si un consensus a été aussi vite trouvé avec le groupe LREM pour faire sauter le verrou de Bercy. À la clé sans doute y a-t-il une nouvelle pépite de suppressions d’emplois au sein de la CIF3 et un nouveau moyen de contourner le suivi de certains fraudeurs en renvoyant la balle à une sphère judiciaire déjà surchargée.

L’ensemble de l’emploi public dénaturé

Installation d’un nouveau système informatique dans un ministère, supervision de la création d’une piscine municipale, d’un lycée, d’un collège, d’une école, d’un gymnase, aménagement urbain, réorganisation de services, d’administrations… De telles tâches de la Fonction publique réalisées par des fonctionnaires pourraient bientôt être effectuées avec des contrats de mission. Largement usités dans l’industrie du BTP, ils permettraient l’embauche de personnels, avec ou sans le statut de fonctionnaire, le temps d’un projet. Ces contrats pourraient durer jusqu’à 6 ans. Ils seraient ouverts aux contractuels comme aux fonctionnaires. Ils pourraient également s’appliquer dans tous les secteurs de la Fonction publique, allant de l’État aux hôpitaux. Une conception aux antipodes du rôle du fonctionnaire responsable, citoyen et sécurisé dans son emploi, qui rompt avec l’objectif d’un travail sur le long terme réalisé dans un collectif.

Gel du point d’indice

Le gouvernement a décidé de geler le point d’indice des fonctionnaires ce qui revient à geler leurs salaires. Une décision de gel qui s’inscrit dans une logique des politiques salariales dans la Fonction publique remontant à 2010 même si une légère augmentation de 0,6 % a eu lieu en 2016 et 2017. Certes l’effet GVT a permis de limiter la baisse du pouvoir d’achat des fonctionnaires qui demeurent malgré tout inférieure à l’augmentation perçue dans le privé.

L’État ferait cependant un geste de 840 millions d’euros l’an prochain. Cela consisterait en une revalorisation des carrières promise par F. Hollande et bénéficiant à tous les fonctionnaires même si certains toucheront plus que d’autres (travailleurs sociaux, gardiens de la paix, professeurs certifiés). En fait une aumône !

Les services déconcentrés de l’État pas en reste

Autre cible, les services déconcentrés de l’État. « Il y a 37 000 points de contacts de l’État dans les régions. Cela aboutit à empiler les dispositifs avec les réseaux des collectivités locales, et les Français ne s’y retrouvent plus », souligne Amélie de Montchalin, coordinatrice de la délégation LREM en commission des Finances. Le thème de l’empilage des dispositifs est maintenant bien connu et on sait à quoi il conduit… Toujours est-il que ce sujet a été étudié dans le cadre des travaux du comité CAP 2022 dont le rapport officiellement destiné à ne jamais voir la lumière du jour est disponible sur tous les réseaux gouvernementaux et va servir à alimenter toute la réflexion gouvernementale. C’est d’ailleurs notamment sur la capacité de chaque ministre à mettre en musique ces réformes de l’action publique que le Premier ministre, Edouard Philippe, évaluera chacun d’eux. Au titre des réjouissances pourrait d’ailleurs figurer la disparition du ministère des Sports.

D’autres économies en vue !

Au-delà des coupes dans les emplois publics dans les ministères, le gouvernement se propose aussi d’insister sur la numérisation de l’administration. Dans un récent rapport, l’Inspection générale des finances a chiffré que des économies de l’ordre de 600 millions sont possibles sur les 3 milliards dépensés chaque année en informatisation. Il s’agirait pour cela de mieux mutualiser les moyens. On sait ce qui se trame derrière ce type de discours. Au-delà des dépenses d’équipements, il y a aussi la question des emplois et du matériel mis à disposition des personnels, ordinateurs mais aussi qualité et convivialité des applications.

Enfin une autre piste d’économie serait dans les tuyaux. Il s’agit de relancer la chasse aux niches fiscales, et aux aides jugées inefficaces. Est tout particulièrement ciblé le taux réduit de TVA dans le bâtiment et la restauration ainsi que pour les aides à la transition énergétique. Quant aux ministères, ils pourraient ne plus être chargés que de la conception des politiques publiques. L’application de ces dernières serait confiée à des agences. Un vieux rêve de la LOLF4 et de la Commission européenne verrait ainsi le jour. C’est dans une telle épure que le ministère des Sports pourrait en arriver à disparaître.

Des dépenses supplémentaires non prévues

Le gouvernement pourtant si prévoyant, n’avait visiblement pas prévu certaines dépenses. Par exemple que la suppression de la taxe d’habitation pour tous les ménages allait constituer à terme un manque à gagner de 8 milliards d›euros pour l’État. Et puis il devra également prendre en charge une partie de la dette de la SNCF (2 milliards d’euros par an), sauf si tout cela n’était en fait qu’un effet d’annonce pour faire passer la pilule de sa réforme rétrograde. Et le gouvernement qui continue à tabler sur une reprise de l’économie alors que tous les indicateurs se retournent, croissance, aggravation du déficit commercial, crise commerciale états-Unis/Europe, devra sans doute revoir à la baisse ses prévisions. Un autre manque à gagner en perspective !

Quelques autres mauvaises surprises

Dans le rapport préparatoire au débat d’orientation des finances publiques (DOFP 2019), la commission des Finances du Sénat pointe outre une augmentation plus forte que prévu de la baisse des crédits alloués aux « relations avec les collectivités locales », 230 millions d’euros au lieu de 150, une plus faible hausse du fonds de compensation TVA (FCTVA) qu’initialement anticipée dénotant au final un redémarrage modéré de l’investissement local. Enfin il est à craindre de nouvelles baisses sur les dotations forfaitaires aux collectivités locales.

Quant au coût de la suppression de la taxe d’habitation estimé au total à 10,5 milliards d’euros, montant ramené à 8 milliards si cette taxe est maintenue pour les résidences secondaires, celui-ci pourrait être finalement compensé par de l’emprunt qui se traduirait par une augmentation du déficit de 0,2 point de PIB en moyenne entre 2020 et 2022.

La Sécurité sociale mise à contribution et en grave danger

Est en préparation au plan gouvernemental le transfert vers le budget de l’État des futurs excédents de la Sécurité sociale. Cette question a été mise en débat à l’assemblée nationale avant le départ en congé lors du débat d’orientation des finances publiques pour 2019.

C’est M. Olivier Véran, rapporteur général de la commission des Affaires sociales à l’Assemblée qui a abordé le sujet en ces termes : « Lorsque les finances sociales s’améliorent de façon générale, on peut légitimement s’interroger sur une participation de cet excédent des finances sociales à la vie générale du budget de l’État. »

Et c’est ainsi que la Loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour 2019 ébauche le scénario d’une protection sociale « très excédentaire ». Le surplus servirait à « la réduction du déficit de l’État, sous forme de transfert, dès 2019 ». Un excédent qui, selon la Cour des comptes, pourrait atteindre « approximativement » 24 milliards d’euros en 2022. Cette dernière épingle cependant les actuels procédés de transferts entre les budgets de la Sécu et de l’État qu’elle juge « pas toujours d’une grande clarté ».

Voilà sans doute pourquoi entre autres, au plan institutionnel, les articles 6 et 7 de la réforme constitutionnelle prévoient de réduire les délais des assemblées pour adopter le budget de l’État et celui de la Sécu. Il s’agit de dégager du temps pour examiner des textes non budgétaires et d’amener les députés à débattre dans un cadre commun des articles portant sur les recettes des deux projets de loi de financement.

Ces évolutions confirment l’engagement d’une réforme beaucoup plus vaste du financement de la protection sociale, dont les retraites. L’objectif est de poursuivre jusqu’à son terme ultime le désengagement des entreprises du financement de la protection sociale, non seulement retraite mais aussi santé, en ne faisant relever de la Sécurité sociale qu’un socle commun minimum et en transférant tout le reste à des assurances privées. Là encore un vieux rêve du Medef est en passe de devenir réalité !

Stop à la casse des services publics. Il est urgent de changer de logiciel

Le projet de budget 2019 est une nouvelle charge contre l’ensemble des services publics. Il confirme l’inscription totale de la politique de Macron et de son gouvernement dans la plus pure veine ultralibérale au service du Medef et des marchés financiers. Le projet de budget 2019, partie intégrante de la LPFP 2018-2022, est le premier qui caractérise vraiment le fond idéologique des choix « macronistes ». Le budget 2018 n’a constitué de ce point de vue qu’une simple entrée en matière.

Pour se déployer, ce projet de budget prend appui sur les projets gouvernementaux initiés depuis 2017 (réforme du Code du travail, réforme de la SNCF…). E. Macron et son équipe veulent entériner totalement le changement de paradigme auquel aspirent le Medef et les milieux financiers. Il s’agit de réduire sans cesse la dépense publique pour laisser à la disposition des marchés le plus d’argent public frais possible afin de venir alimenter le rendement des dividendes servis aux actionnaires et les opérations spéculatives de toute espèce. Dans le même temps il s’agit de transférer au privé toutes les missions publiques jugées comme pouvant être lucratives pour ce dernier. Peu importe si cela crée du chômage en mettant sur le carreau des milliers d’emplois publics, peu importe si de nombreux métiers sont totalement déqualifiés, peu importe si des missions sont saccagées voire purement abandonnées, peu importe si tout un pan de la population ne pourra plus avoir accès à de multiples services dont certains peuvent s’avérer vitaux au sens propre comme au sens figuré.

Cette politique est une véritable politique d’enfoncement dans la crise. Jugeons-en plutôt. Le Premier ministre vient d’annoncer que l’objectif de réduction du déficit à 2,3 % en 2018 devrait être relevé à 2,6 %. Il devrait atteindre 3 % en 2019, conséquence de la transformation du CICE en suppression de cotisations sociales des entreprises ainsi que d’une croissance estimée à 1,7 % au lieu de 1,9 %. On mesure ici la pleine réussite des politiques gouvernementales de cadeaux fiscaux et sociaux aux entreprises en faveur du capital. Ainsi, les milliards qui leurs sont distribués à l’aveugle représentent au total quelque 220 milliards d’euros. L’inexistence de critères d’incitation assortis de dispositifs de contrôles et de suivis visant des objectifs sociaux de créations d’emplois et de formation pour les entreprises comme pour les banques, minent la croissance en asséchant la création de richesses. Le déficit de la balance commerciale qui a atteint 33,5 milliards au cours du premier semestre, un record, tient comme le souligne Patrick Artus dans le journal Les Échos du 08/08/2018 au fait que la France est le seul pays développé à continuer à se désindustrialiser. Cela atteste de l’inefficacité d’une politique de l’offre entièrement tournée vers la reconstitution des profits des entreprises et du choix délibéré du grand patronat français d’utiliser l’argent reçu à tout autre chose qu’à se soucier de faire croître la valeur ajoutée produite sur le territoire national.

Les choix répétés de réduction de la dépense publique et sociale participent dans les faits à tarir les investissements tant matériels qu’humains, tant publics que privés, et au lieu de réduire le déficit, l’accroissent. Sans redémarrage d’une croissance saine, donc sans création de richesses nouvelles permettant d’alimenter les budgets publics et sociaux, l’État, qui se doit d’assurer un minimum vital aux citoyens comme aux territoires, n’a d’autres solutions que de se tourner vers l’emprunt sur les marchés pour boucher les trous et ainsi d’accroître son déficit. Le premier poste budgétaire du budget est celui du remboursement des intérêts de la dette 42 milliards d’euros servis aux marchés financiers alors que les banques reçoivent de l’argent à 0 %, voire à un taux inférieur et l’utilisent pour tout autre chose que des investissements utiles (services publics, industrie…).

Qu’à cela ne tienne ! C’est sans sourciller que M. Philippe annonce pour 2019 une nouvelle cure d’austérité. Ainsi 4 500 emplois de fonctionnaires devraient être supprimés, les aides sociales devraient baisser de 3 milliards et des mesures structurelles concernant l’assurance chômage, les collectivités territoriales et les retraites devraient être engagées. À nouveau autant de choix qui ne feront qu’alimenter le cercle vicieux des déficits et précipiter un nombre toujours plus grand de nos concitoyens dans la précarité et la pauvreté. Une véritable descente aux enfers se prépare.

L’heure est à passer à la contre-offensive avec des propositions précises et radicales constituant un socle sur lequel les salariés et les populations pourront prendre appui pour engager les luttes nécessaires face à cette entreprise gouvernementale de casse généralisée et pour construire un nouveau pacte social. Et c’est ainsi et non en commençant par le contraire que se créeront les conditions d’un rassemblement fiable, pérenne et efficace du peuple de gauche et de ses représentants alliant luttes de terrain et bulletin de vote.

Au cœur de cette stratégie de rassemblement est la question centrale de l’argent et de son utilisation, de la lutte entre coût du travail et coût du capital. Voilà pourquoi il nous faut faire monter plus que jamais le débat et les actions pour un autre euro et une autre utilisation de la BCE et du crédit bancaire afin de financer le développement des services publics et donc de soutenir la dépense publique. Celle-ci doit absolument être relancée pour répondre aux défis économiques, sociaux et écologiques de notre temps. Voilà pourquoi il est également urgent de travailler à une grande réforme de la fiscalité mettant à contribution à leur juste niveau les entreprises, le capital et la fortune avec une modulation de leur contribution en fonction de critères sociaux et écologiques (formation, emplois et respect de normes environnementales). Il n’y a pas de temps à perdre. C’est sur l’ensemble de ces questions que notre prochain congrès aura à se prononcer clairement.

1. Écart de production : Différence de niveau entre la production effective et la production potentielle.

2. LPFP : Loi de programmation des finances publiques.

3. CIF : commission des infractions fiscales.

4. LOLF) Loi organique relative aux lois de finances.

|

SOLDE DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT en milliards d’euros (1) |

|||||

|

Comptabilité budgétaire |

Exécution 2015 |

Exécution 2016 |

LFI 2017 |

Révisé 2017 |

PLF 2018 |

|

Dépenses nettes* |

366,7 |

376,2 |

381,6 |

384,8 |

386,3 |

|

Ù à dont dépenses du budget général |

296,5 |

310,7 |

318,5 |

322,4 |

325,8 |

|

Ù à dont prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales |

50,5 |

46,5 |

44,4 |

44,5 |

40,3 |

|

Ù à dont prélèvements sur recettes au profit de l’Union européenne |

19,7 |

19,0 |

18,7 |

17,9 |

20,2 |

|

Recettes nettes |

294,5 |

300,3 |

306,9 |

303,1 |

302,0 |

|

Ù à dont impôt sur le revenu |

69,3 |

71,8 |

73,4 |

72,6 |

72,7 |

|

Ù à dont impôt sur les sociétés |

33,5 |

30,0 |

29,1 |

28,4 |

25,3 |

|

Ù à dont taxe sur la valeur ajoutée** |

141,8 |

144,4 |

149,3 |

150,5 |

152,8 |

|

Ù à dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |

13,8 |

15,9 |

10,6 |

10,4 |

13,3 |

|

Ù à dont autres recettes fiscales |

21,7 |

22,0 |

30,0 |

28,2 |

24,6 |

|

Ù à dont recettes non fiscales |

14,4 |

16,2 |

14,5 |

13,0 |

13,2 |

|

Solde du budget général |

-72,1 |

-75,9 |

-74,7 |

-81,7 |

-84,3 |

|

Solde des comptes spéciaux |

1,6 |

6,8 |

5,4 |

5,2 |

1,4 |

|

SOLDE GÉNÉRAL |

-70,5 |

-69,1 |

-69,3 |

-76,5 |

- 82,9 |

* Par conversion les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’union européenne sont inclus sur la ligne dépenses.

** Pour la première fois en 2018, les régions bénéficieront d’une affectation d’une fraction de la TVA.

(1) Source : comptes publics, ministère de l’économie et des Finances.

le 30 June 2018

Sommaire du dossier :

- Pour une autre globalisation ! Une perspective marxiste et au-delà par Frédéric Boccara

- Lutter contre la mondialisation libérale est aussi lutter pour une autre Europe et pour la reconquête industrielle par Nasser Mansouri-Guilani